CONTENTS

「GOD EATER ONLINE」が帰ってくる!

ストーリーノベル 第四章

「GOD EATER ONLINE」 STORY NOVEL ~4章-6話~

「――!」

俺はハッとして、その名を口にしたクロエの顔を見た。

クロエは何も言わず、観察するようにじっとこちらを眺めている。

「……先に行くぞ」

気を遣ってくれたのだろうか、ゴドーが一言声をかけて部屋の扉を閉めた。

支部長室の外から響く足音で、ゴドーが遠ざかっていくのが分かる。

その音も聞こえなくなると、俺とクロエと、重たい沈黙だけがその場に残された。

「……それで、俺への指示というのはなんでしょうか?」

クロエは先ほどこう言った。

支部長として、俺に一つだけ指示したいことがあると。

そしてそれは、八神マリアについてのことだと。

「…………」

「素直な男だな、君は」

「……すみません」

何を言われた訳でもないのに、つい睨むようにして彼女を見てしまっていた。

そのことを恥じながら、姿勢を正す。

「いや、いい。私も回りくどいやり方は好まない」

そう言ってクロエは、ゆったりとした足取りで絨毯の上を歩みはじめた。

そうしてクロエは、俺の間近まで来て立ち止まった。高身長の彼女が、見下ろすようにして俺の前に立つ。

「だからこそ言わせてもらう。……彼女が失踪してから経過した日数は、ゴッドイーターが支部で偏食因子の投与を受けねばならない限界日数を軽く超えている」

彼女の言葉が意味することは、一つだ。

この後、どんな指示をするつもりなのかも想像がつく。

しかし、その指示には従えない。

「ゴッドイーターは神機と腕輪の回収をもって“死亡認定”とされるはずです」

マリアの神機も、腕輪も、まだ回収はされていない。

なら、まだ可能性はあるはずだ。

そんな俺の言い分を、クロエは冷たく両断した。

「これだけの日数を過ぎれば彼女が生存している可能性はゼロだ」

「…………」

クロエからの宣告を聞いて、俺は目の前が暗くなるように錯覚した。

それは……ずっと、考えないようにしていたことだった。

答えを出してしまったら、受け止めきれる自信がなかったから、必死で目を逸らしてきた。

可能性はあると。

限りなく低くとも、ゼロではないと。

きっとまだ、俺にはできることがあると。

だけど、本当は分かっていた。

考えれば考えるほどに、その奇跡のような可能性を探せば探すほど、求めている答えからは遠ざかる。

誰もが言わずにいてくれた。

だから甘えた。何もかもに甘えた。

日々の忙しさに、強敵との戦いに、アラガミ増加もネブカドネザルも、ウロボロスもクベーラも支部長失踪も、神機のことや、隊長補佐や代理といった仕事を得たことも……

心を鈍らせ、決定的な事実から思考を逸らすためには都合が良かった。

それがどれだけ卑怯なことか、分からなかった訳でもなかった。

「私は死者の魂に引きずられて、命を落としたゴッドイーターを何人も知っている」

クロエは淡々と事実を告げていく。

「君にはそうなってほしくないので、言わせてもらった」

そのことで彼女を恨むのは筋違いだ。

事実を突きつけることが彼女の優しさであり、彼女が考える『俺に必要なこと』なのだろう。

だが。

それでも俺は、彼女の言葉を突っぱねた。

「認められません」

「だろうな……皆、そうだった。戦友を、あるいは恋人を失った者たちは皆、そうだ」

経験論から、理解があるようなことを彼女が言う。

「マリアは生きています」

「気持ちは分かる……マリアの声が聞こえるというのが本当なら、なおさらそう信じることも、理解できる」

心情面から、俺に寄り添ってみせるような言葉を言う。

そんな彼女の胸倉に、気づけば俺は掴みかかっていた。

「……っ」

慌ててその手を離す。冷や水を浴びたような心地がした。

手のひらからじっと汗が滲む。いつの間にか、呼吸が荒くなっていた。

「……すみません、取り乱しました」

「構わんさ」

厳罰も覚悟したが、襟元を整えながら言った彼女の声は、これまで聞いた中で最も優しいものだった。

「時間が必要なことは承知している。ただし……目を背けずに、向き合ってもらいたい」

強制ではなく、提案するような口ぶりでクロエは言う。

目を向けると、彼女は過去を懐かしむような表情をしていた。

「そうしてきた者の一人として、同じゴッドイーターの先輩として、君の強さに期待させてもらうよ」

(そうしてきた者の、一人として……)

彼女の言葉を聞いて、俺は改めて自分を恥じた。

クロエが口にしていたのは、使い古しの一般論でも、聞こえのいい説得術の類でもない。

彼女自身が苦しみ、乗り越えてきた痛みを伴う言葉だった。

ゴッドイーターにとって、死は身近にあるものだ。

フェンリルには、死別や辛い出来事を経験したことがない隊員のほうが少ないだろう。

俺だって、マリア以外にも大勢の弟妹たちを失ってきた。その度に自分の弱さを呪った。

マリアだけが特別なだけではない。ましてや俺だけが苦しんでいるなど、思い上がりもいいところだ。そんなことは、この世界の誰もが知っている。

「クロエ支部長……本当に申し訳ありませんでした。そして……ありがとうございます」

「……」

場の空気が弛緩する。

クロエがゆっくりと、頬を緩めながら何か口にしようとする。

「――だけど」

それを押しとどめるようにして、俺は力強く言った。

「俺はまだ、諦めません」

なんて愚かなことを言っているのだろう。馬鹿げている。ふざけている。不気味だとさえ思われたかもしれない。

それでも俺は、見下ろすようなクロエ支部長の目をはっきりと見ながら口にする。

睨んでいるのではない。同情を誘うような仕草は抑える。大きく目を開き、決意だけを告げる。

マリアのことは諦めない。

諦めたくないし、諦められない。

ありえないと言われても、彼女が死んでいるとはっきり確認できるまでは……

世界のどこかで必死に足掻き、戦っているかもしれない俺に残された唯一の家族から、目を背けることのほうがありえなかった。

その覚悟を示したかった。クロエに、自分に……そして彼女に。

こらえきれずに、片目から、つう……と涙が零れ落ちた。

それでも、顔を逸らさずまっすぐに前を向き続ける。

「……辛くなるぞ」

「……構いません」

「そうか……強情だな」

クロエはそう言って俺に背中を向けた。

机の隅を指でなぞりながら、椅子のほうへと歩みを進める。

「今日は軽めの任務を用意しておいた。苦労はしないと思うが、気を抜くんじゃないぞ」

「……ありがとうございます」

クロエの温情を感じながらも、俺は別のことを考えていた。

これまで、俺が目を背け続けてきたことだ。

マリアがどうなったのか。今、彼女がどうなっているのか……

恐らくだが、俺はその答えを知る術をすでに持っている。

俺の神機は、いまやあの女性と十分なコミュニケーションが取れるレベルにまで、成長と機能解放を繰り返してきていた。

求めてきた答えは、すでに俺の手の届く場所にある。

もう、目を背けることはやめよう。

諦めないということは、見て見ぬふりをすることではない。

立ち向かうことだ。もがき苦しんで、前を向くことだ。

これは思い上がりかもしれないが……きっとマリアも、俺にそうするべきだと言うはずだ。

静かな決意を胸に抱きつつ、俺は支部長室を後にする。

部屋を出た後、閉じられた扉の向こうにいる女性へ向け、俺は深々と頭を下げた。

任務内容は、市街地に現れたアラガミの討伐だった。

レイラもリュウもそれぞれの任務で忙しいため、久々に一人だけの任務だ。

アラガミの数は多いが、なんとかなるだろう。他の仲間たちも無茶な任務をこなしているのだから、俺だけ泣き言を口にする訳にはいかない。

「私を呼びましたか?」

マリアの声が聞こえた。俺のよく知る、彼女の声が。

目の前に彼女が姿を現す。マリアによく似た、しかし決定的にどこかが違う、純白の女性。

マリアによく似た顔で、マリアのような立ち姿で、彼女がこちらを見つめている。

「……ああ、呼んだ」

「そうですね。私には分かるようです」

彼女は淡々とした口調でそう答える。

しかし、問いかけずとも出てきた言葉だ。機械的ではない。

彼女には今、少しずつ自分というものを形成しつつあり、だから必要のないことまで言うことができる。

言い換えれば、彼女は人間的になりつつあった。

そんな彼女だから、きっと尋ねれば答えてくれる。

……八神マリアが、どうなったのかを。

「ご用件は何でしょうか」

「……」

無機質な問いかけに答えようとして、言葉に詰まった。

すでに覚悟は決めたはずだった。なのに何故、喉の奥がこんなに乾くのだろう。

「……ご用件は?」

何も言えずにいると、ふとカリーナから通信が入る。

『複数のアラガミが接近中です』

「……アラガミ、接近。撃退を」

カリーナに続けて、彼女からも無機質に言葉が紡がれる。

「……了解。迎え撃つ」

二人に向けて返事をしてから、俺は戦場に向けて身体を構える。

深く呼吸をする。意識を集中させるために。

まずはアラガミを討伐する。

マリアのことばかり考えて、目の前のことをおろそかにする訳にはいかない。

そんなことマリア自身も望んでいないはずだ。

自然と神機を握る手に力が入る。

視認できる距離まで近づいてきたアラガミを確認して、俺は駆け出した。

『周囲のアラガミ反応、すべて消失しました!』

カリーナからの報告に、俺は荒く息を吐き出した。

「……やっと終わったか」

全てのアラガミを倒すまで、ひどく長く感じられた。

『今回は比較的楽な任務でしたが、あまり調子がよくなかったかもしれませんね』

カリーナがそう口にする。

どうやら俺の勘違いだった訳ではなさそうだ。

『気分が優れないようでしたら、早く支部に戻って休んでくださいね』

「……ありがとうございます」

気遣いの言葉に礼を言ってから、通信を切る。

それだけで、その場がひどく寒くなったような気がした。

「――」

俺は覚悟を決めるように、大きく息をつく。

戦闘に支障が出た以上、これ以上先延ばしにする訳にはいかなかった。

決着をつける必要があった。

虚しくて悲しい、しかし俺にとって大きな意味を持つ、この戦いに。

「私を呼びましたか?」

俺の気持ちに呼応するように、彼女が再び姿を現す。

初めて会った時から、彼女には聞かなければいけないことがあった。

何度も聞こうと思った。一度は尋ねたこともあったが……その頃には、彼女は反応できなかった。

しかし今なら、きっと答えが聞けるはずだ。

戦いの後だというのに、身体から汗が引いていた。

ゆるゆると身体を撫でる小さな風の音が、今日はやけに大きく聞こえる。

緊張はない。心は不思議なほどに穏やかだった。

純白の女性が、俺の目を見る。

それを見て、自然に口が開いた。

「君は、マリアなのか?」

「…………」

その瞬間に風が止み、世界から音がなくなったように感じた。

どれくらい長い間、その沈黙が続いたのかは分からない。

一分ほどか、あるいは数秒だったのか。少なくとも、俺には永遠のように感じられた。

それから彼女は、言葉を選ぶようにして、ゆっくりと告げた。

「いいえ、私は八神マリアではありません」

期待外れの、想像通りの言葉は……

「ですが、私は八神マリアと無関係でもありません」

すぐに俺が一番聞きたかった言葉で塗り替えられた。

「……ッ! どういう意味だ!?」

「八神マリア……彼女はこの神機に捕喰され、その一部となりました」

そして、聞きたかった言葉は、信じたくない事実によって塗り潰される。

「……神機の、一部に……?」

「私は捕喰された八神マリアの情報から形成されました。故に私は彼女ではありませんが、大きな影響を受けています」

マリアの形をしたそれは、滔々と事実だけを語っていく。

それが何を意味しているのかは、すぐに理解した。

分からないように心に蓋を閉じていたのに、それでもストンと腑に落ちてしまう。

彼女がマリアの姿をしているのは、彼女がマリアを捕喰したからだ。

この神機が、八神マリアを捕喰した。

あの時……俺がこの神機を掴んだことで、神機は俺を喰らおうとして。

そして、その神機から俺を庇ったことで――

「マリアは……」

俺が出会った、俺に残された唯一の家族は――

「私があなたの前に現れた時点で死亡しています」

予想はしていた。

そうであるべき、とさえ感じていた。

ただ、ずっと目を背けていただけだ。

だからなのだろうか。その事実を知っても、驚きはなかった。

「……っ」

ただただ、ひたすらに悲しかった。

気がつけばその場に崩れ落ちていた。

そして拳を握りしめ、神機を意味もなく殴りつけた。

何度も、何度も。声をあげながら砕けるほどに振り上げて。

「うあああああああああああああああああああああああああああああっ!」

いっそ、この神機が俺を敵と見なして喰ってくれれば良かったのに。

あの時、間違えることなく俺を喰ってくれていれば良かったのに。

襲い掛かって、俺を苦しめて、憎しみ、嗤い、喰らいつくそうとしてくれるなら、俺も同じことができただろう。

だが、その神機は、その女性は今、何も言わずに俺の姿を見つめていた。

八神マリアは死んだ。

その事実は、マリアとそっくりな声で告げられた。

この神機が憎かった。

しかし今や、その神機だけが唯一、マリアの面影を残すものだった。

誰を憎めばいい。何を呪えばいい。何と叫べばいい。何度謝ればいい。

「……馬鹿だな、俺は」

何をする必要もない。

俺の判断ミスで、マリアは死んだ。

今隣にいるのは、彼女とはほとんど何の関係もない、他人の空似だ。

たった、それだけのことだ。知るべき事実は、それだけだった。

枯れた声で自嘲してから、ゆっくりと立ち上がり帰路へと向かう。

乾いた大地に、雫が滴り落ちていく。

それが腕から零れたものか、頬から流れたものなのかは、今の俺には判断付かなかった。

支部に帰還した俺は、すぐに第一部隊を集めて、先ほどのことを皆に話した。

「……そうか」

ゴドーが神妙な面持ちで頷き、レイラが表情を隠すように俯いた。

「いつかは、認めねばならないことです。その時が来たのですね」

「今でも僕はそのマリアさんの声、というのが本当に存在しているのか半信半疑ですが……」

そう言いながらも、リュウは沈痛と呼べるまなざしを、自らの足元へ向けている。

リュウからこんな風に言われるのも、もう何度目か分からない。

しかし見えも聞こえもしない相手から仲間が死んだと告げられれば、否定したくなるのも当然だろう。

「……俺としては、信じてくれと言うしかない」

とはいえ、証拠もなければ、彼女の姿を見せることもできない。

信じられる要素などどこにもないが、それでもカリーナは納得するような笑みを向けてくれた。

「見えないし、聞こえませんけど、これまでの出来事を考えると、その声の主がいないと説明がつかないんですよね」

「……嘘をついている可能性は?」

更に食い下がるリュウに、レイラが一瞬怒りを向けたが、すぐに目を伏せた。

代わりに答えたのはゴドーだ。

「可能性はあるが、騙す理由が思いつかん。それに現状、その不可視な何者かは俺たちの敵ではない」

「だからって……」

眉をひそめて正面を向いたリュウが、俺のほうを見て勢いを止めた。

「……すみません。今はもういいです」

彼なりに気を遣ってくれたらしい。

しかし、俺の家族である前に、マリアは彼らの戦友だった。

彼女の顛末を彼らがどう受け入れようと、俺にとやかく言う資格はない。

「……マリアの神機と腕輪は、捕喰されて消滅したのですね」

レイラの言葉に、俺も頷く。

どれだけ探しても見つからなかった理由は、恐らくそれだろう。

「回収できないのであれば、現時点で死亡と扱うしかない」

ゴドーはそう言って一度言葉を切ると、俺のほうへと目を向けてきた。

「それでいいか?」

「……はい」

「分かった」

俺が頷くと、ゴドーもあっさりと頷き返した。

「……本当にそれでいいんですか、隊長補佐?」

その簡潔なやりとりが引っかかったのだろう、リュウが尋ねてくる。

「ああ、もういいんだ」

いまさら否定しようと、事実が変わる訳でもない。

初めから、前を向く他に道はなかった。

「だけど、それじゃマリアさんが……」

「……」

「もういいでしょう、リュウ。わたくしも、これ以上引きずるのは反対です」

レイラは俺のほうを向いて、きっぱりとそう言った。

「今以上に忙しくなったら、お墓を作ることもできなくなりますから」

「そうですね……」

カリーナが静かに同意する。

彼女の言う通りだ。

これから支部も第一部隊も、新支部長の下でますます忙しくなっていくだろう。

それだけではない。アラガミの脅威と周辺支部からの孤立……もしかすると、明日は俺たちが死ぬかもしれない。

だからきっと、今なのだろう。

マリアのためにも、そして残酷だが俺たち自身のためにも。

ここで彼女を弔って、先へ進んでいく必要がある。

「……」

先へ、先へ……

しかしそうして進んでいったとして、この先に一体何が残されていると言うのだろう。

「クロエ支部長から、皆さんの時間を特別にいただいて来ます。……マリアの部屋の整理と、お墓を作るために」

「……ああ」

「……ああ」

「八神さん、このままずるずると先送りにしてしまうと、皆でマリアを偲ぶ時間も作れなくなってしまいます――決断を」

「…………」

彼女はこれまで何度も、同じことを誰かに告げてきたのだろう。

声に込められた優しさと慣れから、そのことが伝わってきた。

皆、苦しみながらも前に向かって進んでいこうとしているようだった。

俺も、その後を追わなくてはいけない。

彼らと一緒に、その道を進んでいかなくてはいけない。

一番大切だった人だけを、置き去りにして……

「……分かった」

何が分かったと言うのだろう。

俺はぼんやりとした頭のなかで、そんなことを考えていた。

カリーナが上手く掛け合ってくれたらしく、弔いの時間はすぐに用意された。

マリアの部屋はカリーナとドロシー、レイラによって整理され、遺品のいくつかは墓の下に埋葬されることになった。

静かな日だった。

静かな日だった。

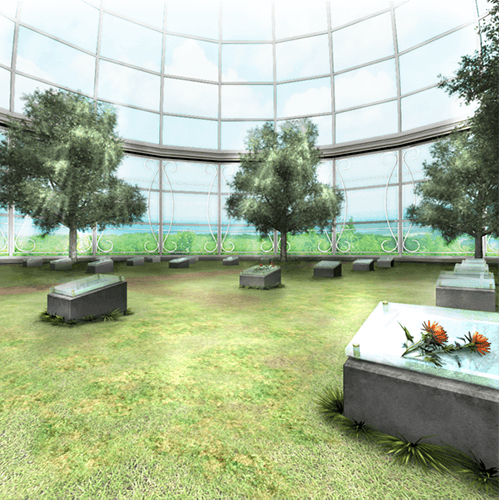

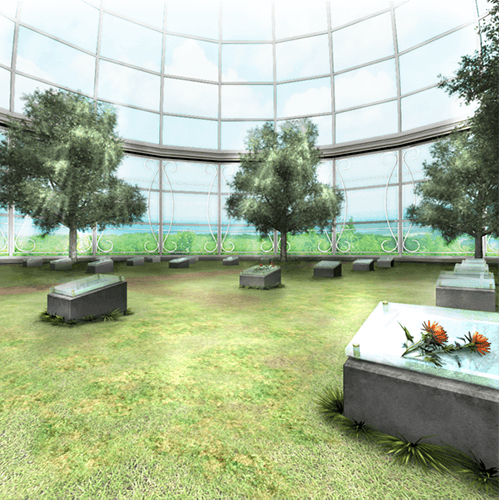

墓石が連なる支部内の一室。全面ガラス張りの日の当たる部屋。

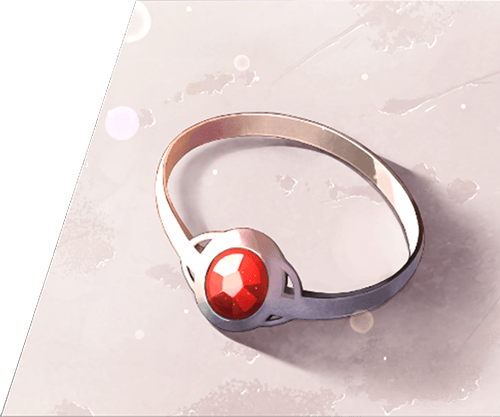

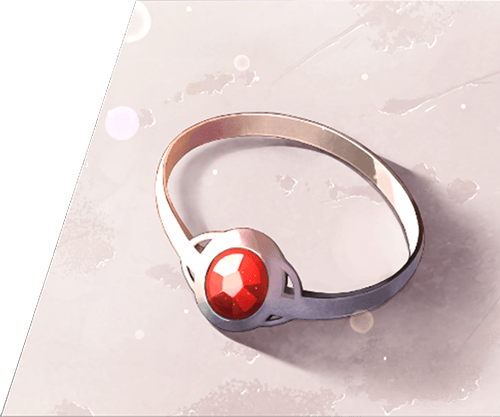

俺はそこで、小さなリングを透かすようにして、太陽にかざして遊んでいた。

安っぽい指輪の中央には、絵の具で塗られたような赤い宝石がはめられている。

恐らく何の価値もない、どこにでもある子供じみた玩具だ。

それが特別なものに見えるのは、よく手入れされ、磨かれていたためなのか。

(……やっぱり、大事に持っていたんじゃないか)

遺品整理の中で見つけられたこの指輪は、部屋の引き出しの奥底に、大切に保管されていたらしい。

「なあ、弟として、マリアの形見は本当にそれだけでいいのか?」

俺に手渡してくれたドロシーが、訝しむようにして尋ねてくる。

「……はい。充分過ぎるくらいです」

噛みしめるようにして頷くと、カリーナも不思議そうな顔を浮かべてみせる。

「その指輪が、どうかしたんですか?」

「……これは、俺がマリアに贈ってあげられた、たった一つのプレゼントなんです」

「たった一つの……」

「たった一つの……」

「……マリアの誕生日。正確には、彼女が俺たちの施設にやってきてから一年が経った日に、弟妹たちが、あいつに恩返ししようと言い出したんです」

人に語るような話でもない。

そう思いながらも、自然に口が動いていた。

「ふぅん、恩返しってのは?」

「彼女は世話焼きな性格でしたから。俺たちは皆、彼女に育てられたようなものです。炊事に洗濯、それに訓練の手伝いなんかまで……」

何より彼女は、ただ同じ施設に集められた子供でしかなかった俺たちを、一つの家族として結び付けてくれた。

一人で生きるのが当たり前だった俺に、たくさんの家族を与えてくれた。

そんな彼女を俺は初め……有難迷惑に感じていた。

「弟妹たちは、みんな彼女に懐いていました。だからどうしても恩返しをしたかったらしく……どうやったのか小銭を集めてきて、プレゼントを買ってきて欲しいとねだられました」

「ふふ……困ってる八神さんが目に浮かぶようですね」

「それで、仕方なくこの指輪を買ってきたって訳だ」

「いえ……俺は、そのお金を持って逃げようとしたんです」

「逃げっ……!? ええ、八神さんがですか?」

カリーナが面食らった様子をみせる。予想通りの反応に、にやりと笑ってみせた。

「その時まで、俺は施設の外に出たことがなかったんですよ。脱走はご法度でしたし、物心ついた時にはそこにいたので、外に出る理由も目的もありませんでしたから」

「へぇ~、そんじゃその時、初めて目的ができたって訳だ」

「はい。だけどその時の俺は……まだマリアのことを信用していませんでした。……というより、人を信用するという考え方がなかったんです」

生まれた時には、俺はその施設にいた。家族もいない、仲間も友達も、信用できる大人もいなかった。

ただ、ゴッドイーターになるために育てられ、ゴッドイーターになるべく鍛えるだけの日々。

そんななかで、不意に彼女が現れた。

俺より優れた資質を持ち、よく笑い、よく怒る。いつもマリアは人の輪の中心に立っていた。

俺は彼女を見ることで、はじめて疎外感というものを覚えるようになった。

「……マリアに恨みはありません。ですが、彼女に会ってから、俺は自分のことを不良品のように感じるようになっていました。……そんな時だったから、施設を出るという選択肢が妙に魅力的に感じられたのだと思います」

「八神さん……」

「なるほどねぇ。それで軍資金を得て持ち逃げか……」

「もちろん、額面なんてたかが知れていました。だけど脱走して、追っ手を振り切って……街に出た時、俺は初めて自由になれた気がしたんです」

三百六十度、知らない世界が広がっていた。

誰も彼もが、不審そうに俺を見ている気がした。俺を笑っているような、馬鹿にしているような、憐れんでいるような大人たちの視線。

「その感覚は……恐怖でした。すぐに引き返したいと思いました。……実際その後、施設に戻って懲罰を受け、独房に入れられた時には、苦痛よりも安心感のほうが勝っていました」

「洗脳教育ってヤツだねぇ……そういうのにも頼んなきゃならない時代ってのが悲しいけど」

「それじゃ、すぐに施設に戻ってしまったんですか?」

「いえ……一度はどこまでも、歩いて行ってやろうと思いました。何しろ俺は不良品の出来損ないで。優秀なマリアが来た以上、施設にももう居場所はないんだと思っていましたから」

実に子供じみた思い込みだが、その時はそうとしか考えられなかった。日々の訓練の成果と言うべきか、辛く苦しい方向へ進んでいくことへの、奇妙な慣れもあったとも思う。

「……だけどそうして歩いていく途中で、露天商が売っていた、この指輪が偶然目に入って。あの少女に……マリアになら、きっと似合うなと思ったんです」

本当は、何でも良かったんだと思う。

ただ、あの時見た世界はあまりにも自由過ぎて、何もなさ過ぎて恐ろしかったから。

結局俺の居場所なんて、どこにも在りはしないのだと思い知った。

だから、目的になるものさえ見つかれば、それがどんなものでも良かったのだと思う。

施設に戻り、マリアに指輪を渡す。その時はそれだけが、俺が生きる意味のような気がした。

だから俺は、すぐにその指輪を買って施設に戻った。

道すがら補導されかけ、人買いに追われ、施設に戻ると懲罰を受け……

マリアの前に立った時には、すでにボロボロになっていた。

痛みはあまり気にならなかった。どうでもいいと思っていたから。

目的である、指輪を渡すこと。それさえ果たせれば、なんでもいいと思っていた。

そんな俺の頬を、彼女は思いっきり引っぱたいた。

「……マリアが俺に手をあげたのは、訓練を除けばあの一回きりです。それから胸にとびつかれて、わんわんと大声で泣かれました。そんな指輪なんていらないと。そんなもののために、あなたが傷つくほうがよっぽど悲しいと、そう言われました」

叩かれた頬の痛みが、じんじんと胸の奥まで響いていた。

誰かのために、こんなに本気で怒り、本気で泣く人がいること。そして、その気持ちが俺に向けられていることが、あまりに衝撃的だった。

その時俺は、初めて彼女が自分の家族なのだと思えた。

そして俺は、初めて自分が目指すべき、本当の目的を得た気がした。

俺を大切に想ってくれる、彼女のことを守れるようになりたい。

大事な仲間を、守りたい。

あの時から、それが俺の目的になった。

「……すっごく、マリアらしいお話ですね」

カリーナが微笑みながら、震える声でそう言った。

「そんじゃその指輪は、お金じゃ計れない価値があるって訳だね」

「……はい」

初めにいらないと言った手前、引っ込みがつかないところがあったのだろう。マリアはその指輪を、一度として俺の前で嵌めてみせてはくれなかった。

だが弟妹たちから、俺が留守の時などには、こっそり付けていたと聞いたこともある。

それで、今もどこかに隠しているのではないかと思っていたのだが、案の定だ。

思い返せば、マリアと素直に胸の内を話したことなどほとんどない。

マリアは誰かのことになると強情だし、俺も彼女の前では意地になっていたところがある。

それでもお互いどこかで繋がっているような気がしていたのは、もしかしたら、この指輪の存在があったからかもしれない。

「……それを残して、どうするつもりです?」

不意に、そこまで黙って聞いていたレイラが、問い詰めるような視線を向け俺の前に立った。

「下手な感傷は、余計にあなたを苦しめるだけです」

その言い方はきついものだった。

しかし、それも彼女なりの優しさなのだろう。

彼女たちとの付き合いも、それなりに長くなってきた。

誰も彼もが一癖も二癖もある連中ばかりだが……

彼らはマリアの大事な仲間であり、そして何より俺が守るべき、俺の仲間だ。

「……心配はいらない」

俺は用意しておいた神機を構え、捕喰形態に変えた。

「ちょっと!? こんなところで何を!?」

慌てるレイラに構わずに、俺は指輪を空へ向けて放った。

落下していく指輪が太陽と重なり、一瞬きらりと瞬いた。

その姿を覆い隠すようにして、神機を上に向けて振るった。

神機と指輪が重なり合うと、音もなく、跡形もなく――赤い宝石のついた小さなリングは、手品のようにその場から消えた。

一連の流れを見届けてから、ドロシーが確認するように呟く。

「……それでいいのかい?」

「はい。マリアの傍に、届けたかったんです」

「……そういうことだったのですね」

あれを持っておくべきなのは、俺じゃない。

マリアはいらないというかもしれないが……そこは俺のわがままに付き合ってもらおう。

「あんたの気持ち、きっとマリアに届いてるよ」

「……ありがとうございます」

そうあって欲しいと心の底から思う。

マリアのことを想いながら、神機を下ろしたその直後だった。

「これは、どういうことなのですか?」

俺のもとに彼女の声が聞こえてくる。

しかしそれがマリアのものではないことは、もう分かっている。

横に目を向けると、そこにはマリアによく似た彼女がいた。

「プラスチックの小さな塊でしたが、今の捕喰は無意味なのでは?」

「……」

他ならぬ本人……いや、顔のよく似た他人だったか。

彼女からの言葉に思わず苦笑してしまう。

「どうかしたんですか?」

「いえ……彼女から、今の捕喰は無意味なのではと訊かれまして」

彼女の言葉を伝えると、レイラは呆れるように脱力した。

「やれやれ、これではわたくしたちの涙も引っ込みます。狙って出てきたのなら、感心しますけど」

そうして笑っている間も、女性は不思議そうな顔で答えを待っている。

ユーモアの機能が解放されるまでは、もう少し時間がかかりそうだ。

「今、いるのか? どの辺だ?」

「いろいろな意味で、驚きです……」

興味深そうに辺りを見渡すドロシーの隣では、カリーナも控えめに周囲へ視線を走らせている。

「……?」

彼女たちの視線を、首を左右に振りつつ追いかけていた女性に対し、レイラが言い聞かせるようにして人差し指を突きつける。

「見えない誰かさん、聞こえているかしら?」

「はい、聞こえています」

俺のすぐ傍で女性が答える。

「いい? 無意味という言葉は訂正しなさい。意味があるかどうかは、心が決めるのよ」

「……」

レイラの言葉をどう受け止めたのか、俺は気になって彼女を見た。

すると彼女は、今までに見たことのない表情をしていた。

「心……心、とは……? ここ、ろ……?」

ほとんど無表情。しかし、そこには、当惑という感情が乗っているように感じる。

まるで初めて聞いた言葉のように、彼女は何度も繰り返す。

俺はそれを、驚きと共に見つめていた。

遺品はすぐに埋葬されて、墓石にはマリアの名前が彫られた。

その下に遺体は埋まっていない。棺桶は空っぽだ。

その下に遺体は埋まっていない。棺桶は空っぽだ。

それでも、こうして形にして弔うことに意味がある。これもまた心の問題だろう。

墓前に集まった面々の中で、ゴドーが代表するように一歩前へ出た。

「マリア、安らかに眠れ」

珍しく真面目な様子で呟いてから、彼は皮肉げな苦笑を浮かべる。

「こっちは当分、騒々しいと思うが、たまには気にしてくれると嬉しい」

軽い調子で言っているが、ゴドーなりの本心なのだと伝わってきた。

それに同意するようにドロシーが大きく声を上げる。

「たまにどころか、ずーっと気にしてるさ」

カリーナは涙を堪えるように、スカートをぎゅっと握っている。

「絶対そうです……! そういう性格ですからっ!」

「だろうな」

JJが力強く同意した。

この場にいる誰もが、マリアの死を悲しんでいる。

そんななかで、俺たち第一部隊は別の想いも抱いていた。

「仇は討ちます……!」

「ああ、必ず!」

誓いを立てるように目を閉じたレイラの傍で、リュウも決意を固めるように拳を握りしめる。

二人の気持ちも背負うような思いで、俺はマリアの顔を思い浮かべる。

「ネブカドネザルは俺たちが倒す。マリア……見ていてくれ」

マリアのために。あの時の不甲斐ない俺を越えていくために。

何よりも、この仲間たちを守り、共に戦い続けていくために。

前を向く理由は、マリアが俺に与えてくれた。

敵討ちや復讐が全てではない。大切なもののためにこそ、力を振るうのが人間だ。

俺たち全員の覚悟を受けて、隊長であるゴドーが嬉しそうに一つ頷いた。

「ああ、いいものを見せてやろうじゃないか」

「――!」

俺はハッとして、その名を口にしたクロエの顔を見た。

クロエは何も言わず、観察するようにじっとこちらを眺めている。

「……先に行くぞ」

気を遣ってくれたのだろうか、ゴドーが一言声をかけて部屋の扉を閉めた。

支部長室の外から響く足音で、ゴドーが遠ざかっていくのが分かる。

その音も聞こえなくなると、俺とクロエと、重たい沈黙だけがその場に残された。

「……それで、俺への指示というのはなんでしょうか?」

クロエは先ほどこう言った。

支部長として、俺に一つだけ指示したいことがあると。

そしてそれは、八神マリアについてのことだと。

「…………」

「素直な男だな、君は」

「……すみません」

何を言われた訳でもないのに、つい睨むようにして彼女を見てしまっていた。

そのことを恥じながら、姿勢を正す。

「いや、いい。私も回りくどいやり方は好まない」

そう言ってクロエは、ゆったりとした足取りで絨毯の上を歩みはじめた。

そうしてクロエは、俺の間近まで来て立ち止まった。高身長の彼女が、見下ろすようにして俺の前に立つ。

「だからこそ言わせてもらう。……彼女が失踪してから経過した日数は、ゴッドイーターが支部で偏食因子の投与を受けねばならない限界日数を軽く超えている」

彼女の言葉が意味することは、一つだ。

この後、どんな指示をするつもりなのかも想像がつく。

しかし、その指示には従えない。

「ゴッドイーターは神機と腕輪の回収をもって“死亡認定”とされるはずです」

マリアの神機も、腕輪も、まだ回収はされていない。

なら、まだ可能性はあるはずだ。

そんな俺の言い分を、クロエは冷たく両断した。

「これだけの日数を過ぎれば彼女が生存している可能性はゼロだ」

「…………」

クロエからの宣告を聞いて、俺は目の前が暗くなるように錯覚した。

それは……ずっと、考えないようにしていたことだった。

答えを出してしまったら、受け止めきれる自信がなかったから、必死で目を逸らしてきた。

可能性はあると。

限りなく低くとも、ゼロではないと。

きっとまだ、俺にはできることがあると。

だけど、本当は分かっていた。

考えれば考えるほどに、その奇跡のような可能性を探せば探すほど、求めている答えからは遠ざかる。

誰もが言わずにいてくれた。

だから甘えた。何もかもに甘えた。

日々の忙しさに、強敵との戦いに、アラガミ増加もネブカドネザルも、ウロボロスもクベーラも支部長失踪も、神機のことや、隊長補佐や代理といった仕事を得たことも……

心を鈍らせ、決定的な事実から思考を逸らすためには都合が良かった。

それがどれだけ卑怯なことか、分からなかった訳でもなかった。

「私は死者の魂に引きずられて、命を落としたゴッドイーターを何人も知っている」

クロエは淡々と事実を告げていく。

「君にはそうなってほしくないので、言わせてもらった」

そのことで彼女を恨むのは筋違いだ。

事実を突きつけることが彼女の優しさであり、彼女が考える『俺に必要なこと』なのだろう。

だが。

それでも俺は、彼女の言葉を突っぱねた。

「認められません」

「だろうな……皆、そうだった。戦友を、あるいは恋人を失った者たちは皆、そうだ」

経験論から、理解があるようなことを彼女が言う。

「マリアは生きています」

「気持ちは分かる……マリアの声が聞こえるというのが本当なら、なおさらそう信じることも、理解できる」

心情面から、俺に寄り添ってみせるような言葉を言う。

そんな彼女の胸倉に、気づけば俺は掴みかかっていた。

「……っ」

慌ててその手を離す。冷や水を浴びたような心地がした。

手のひらからじっと汗が滲む。いつの間にか、呼吸が荒くなっていた。

「……すみません、取り乱しました」

「構わんさ」

厳罰も覚悟したが、襟元を整えながら言った彼女の声は、これまで聞いた中で最も優しいものだった。

「時間が必要なことは承知している。ただし……目を背けずに、向き合ってもらいたい」

強制ではなく、提案するような口ぶりでクロエは言う。

目を向けると、彼女は過去を懐かしむような表情をしていた。

「そうしてきた者の一人として、同じゴッドイーターの先輩として、君の強さに期待させてもらうよ」

(そうしてきた者の、一人として……)

彼女の言葉を聞いて、俺は改めて自分を恥じた。

クロエが口にしていたのは、使い古しの一般論でも、聞こえのいい説得術の類でもない。

彼女自身が苦しみ、乗り越えてきた痛みを伴う言葉だった。

ゴッドイーターにとって、死は身近にあるものだ。

フェンリルには、死別や辛い出来事を経験したことがない隊員のほうが少ないだろう。

俺だって、マリア以外にも大勢の弟妹たちを失ってきた。その度に自分の弱さを呪った。

マリアだけが特別なだけではない。ましてや俺だけが苦しんでいるなど、思い上がりもいいところだ。そんなことは、この世界の誰もが知っている。

「クロエ支部長……本当に申し訳ありませんでした。そして……ありがとうございます」

「……」

場の空気が弛緩する。

クロエがゆっくりと、頬を緩めながら何か口にしようとする。

「――だけど」

それを押しとどめるようにして、俺は力強く言った。

「俺はまだ、諦めません」

なんて愚かなことを言っているのだろう。馬鹿げている。ふざけている。不気味だとさえ思われたかもしれない。

それでも俺は、見下ろすようなクロエ支部長の目をはっきりと見ながら口にする。

睨んでいるのではない。同情を誘うような仕草は抑える。大きく目を開き、決意だけを告げる。

マリアのことは諦めない。

諦めたくないし、諦められない。

ありえないと言われても、彼女が死んでいるとはっきり確認できるまでは……

世界のどこかで必死に足掻き、戦っているかもしれない俺に残された唯一の家族から、目を背けることのほうがありえなかった。

その覚悟を示したかった。クロエに、自分に……そして彼女に。

こらえきれずに、片目から、つう……と涙が零れ落ちた。

それでも、顔を逸らさずまっすぐに前を向き続ける。

「……辛くなるぞ」

「……構いません」

「そうか……強情だな」

クロエはそう言って俺に背中を向けた。

机の隅を指でなぞりながら、椅子のほうへと歩みを進める。

「今日は軽めの任務を用意しておいた。苦労はしないと思うが、気を抜くんじゃないぞ」

「……ありがとうございます」

クロエの温情を感じながらも、俺は別のことを考えていた。

これまで、俺が目を背け続けてきたことだ。

マリアがどうなったのか。今、彼女がどうなっているのか……

恐らくだが、俺はその答えを知る術をすでに持っている。

俺の神機は、いまやあの女性と十分なコミュニケーションが取れるレベルにまで、成長と機能解放を繰り返してきていた。

求めてきた答えは、すでに俺の手の届く場所にある。

もう、目を背けることはやめよう。

諦めないということは、見て見ぬふりをすることではない。

立ち向かうことだ。もがき苦しんで、前を向くことだ。

これは思い上がりかもしれないが……きっとマリアも、俺にそうするべきだと言うはずだ。

静かな決意を胸に抱きつつ、俺は支部長室を後にする。

部屋を出た後、閉じられた扉の向こうにいる女性へ向け、俺は深々と頭を下げた。

任務内容は、市街地に現れたアラガミの討伐だった。

レイラもリュウもそれぞれの任務で忙しいため、久々に一人だけの任務だ。

アラガミの数は多いが、なんとかなるだろう。他の仲間たちも無茶な任務をこなしているのだから、俺だけ泣き言を口にする訳にはいかない。

「私を呼びましたか?」

マリアの声が聞こえた。俺のよく知る、彼女の声が。

目の前に彼女が姿を現す。マリアによく似た、しかし決定的にどこかが違う、純白の女性。

マリアによく似た顔で、マリアのような立ち姿で、彼女がこちらを見つめている。

「……ああ、呼んだ」

「そうですね。私には分かるようです」

彼女は淡々とした口調でそう答える。

しかし、問いかけずとも出てきた言葉だ。機械的ではない。

彼女には今、少しずつ自分というものを形成しつつあり、だから必要のないことまで言うことができる。

言い換えれば、彼女は人間的になりつつあった。

そんな彼女だから、きっと尋ねれば答えてくれる。

……八神マリアが、どうなったのかを。

「ご用件は何でしょうか」

「……」

無機質な問いかけに答えようとして、言葉に詰まった。

すでに覚悟は決めたはずだった。なのに何故、喉の奥がこんなに乾くのだろう。

「……ご用件は?」

何も言えずにいると、ふとカリーナから通信が入る。

『複数のアラガミが接近中です』

「……アラガミ、接近。撃退を」

カリーナに続けて、彼女からも無機質に言葉が紡がれる。

「……了解。迎え撃つ」

二人に向けて返事をしてから、俺は戦場に向けて身体を構える。

深く呼吸をする。意識を集中させるために。

まずはアラガミを討伐する。

マリアのことばかり考えて、目の前のことをおろそかにする訳にはいかない。

そんなことマリア自身も望んでいないはずだ。

自然と神機を握る手に力が入る。

視認できる距離まで近づいてきたアラガミを確認して、俺は駆け出した。

『周囲のアラガミ反応、すべて消失しました!』

カリーナからの報告に、俺は荒く息を吐き出した。

「……やっと終わったか」

全てのアラガミを倒すまで、ひどく長く感じられた。

『今回は比較的楽な任務でしたが、あまり調子がよくなかったかもしれませんね』

カリーナがそう口にする。

どうやら俺の勘違いだった訳ではなさそうだ。

『気分が優れないようでしたら、早く支部に戻って休んでくださいね』

「……ありがとうございます」

気遣いの言葉に礼を言ってから、通信を切る。

それだけで、その場がひどく寒くなったような気がした。

「――」

俺は覚悟を決めるように、大きく息をつく。

戦闘に支障が出た以上、これ以上先延ばしにする訳にはいかなかった。

決着をつける必要があった。

虚しくて悲しい、しかし俺にとって大きな意味を持つ、この戦いに。

「私を呼びましたか?」

俺の気持ちに呼応するように、彼女が再び姿を現す。

初めて会った時から、彼女には聞かなければいけないことがあった。

何度も聞こうと思った。一度は尋ねたこともあったが……その頃には、彼女は反応できなかった。

しかし今なら、きっと答えが聞けるはずだ。

戦いの後だというのに、身体から汗が引いていた。

ゆるゆると身体を撫でる小さな風の音が、今日はやけに大きく聞こえる。

緊張はない。心は不思議なほどに穏やかだった。

純白の女性が、俺の目を見る。

それを見て、自然に口が開いた。

「君は、マリアなのか?」

「…………」

その瞬間に風が止み、世界から音がなくなったように感じた。

どれくらい長い間、その沈黙が続いたのかは分からない。

一分ほどか、あるいは数秒だったのか。少なくとも、俺には永遠のように感じられた。

それから彼女は、言葉を選ぶようにして、ゆっくりと告げた。

「いいえ、私は八神マリアではありません」

期待外れの、想像通りの言葉は……

「ですが、私は八神マリアと無関係でもありません」

すぐに俺が一番聞きたかった言葉で塗り替えられた。

「……ッ! どういう意味だ!?」

「八神マリア……彼女はこの神機に捕喰され、その一部となりました」

そして、聞きたかった言葉は、信じたくない事実によって塗り潰される。

「……神機の、一部に……?」

「私は捕喰された八神マリアの情報から形成されました。故に私は彼女ではありませんが、大きな影響を受けています」

マリアの形をしたそれは、滔々と事実だけを語っていく。

それが何を意味しているのかは、すぐに理解した。

分からないように心に蓋を閉じていたのに、それでもストンと腑に落ちてしまう。

彼女がマリアの姿をしているのは、彼女がマリアを捕喰したからだ。

この神機が、八神マリアを捕喰した。

あの時……俺がこの神機を掴んだことで、神機は俺を喰らおうとして。

そして、その神機から俺を庇ったことで――

「マリアは……」

俺が出会った、俺に残された唯一の家族は――

「私があなたの前に現れた時点で死亡しています」

予想はしていた。

そうであるべき、とさえ感じていた。

ただ、ずっと目を背けていただけだ。

だからなのだろうか。その事実を知っても、驚きはなかった。

「……っ」

ただただ、ひたすらに悲しかった。

気がつけばその場に崩れ落ちていた。

そして拳を握りしめ、神機を意味もなく殴りつけた。

何度も、何度も。声をあげながら砕けるほどに振り上げて。

「うあああああああああああああああああああああああああああああっ!」

いっそ、この神機が俺を敵と見なして喰ってくれれば良かったのに。

あの時、間違えることなく俺を喰ってくれていれば良かったのに。

襲い掛かって、俺を苦しめて、憎しみ、嗤い、喰らいつくそうとしてくれるなら、俺も同じことができただろう。

だが、その神機は、その女性は今、何も言わずに俺の姿を見つめていた。

八神マリアは死んだ。

その事実は、マリアとそっくりな声で告げられた。

この神機が憎かった。

しかし今や、その神機だけが唯一、マリアの面影を残すものだった。

誰を憎めばいい。何を呪えばいい。何と叫べばいい。何度謝ればいい。

「……馬鹿だな、俺は」

何をする必要もない。

俺の判断ミスで、マリアは死んだ。

今隣にいるのは、彼女とはほとんど何の関係もない、他人の空似だ。

たった、それだけのことだ。知るべき事実は、それだけだった。

枯れた声で自嘲してから、ゆっくりと立ち上がり帰路へと向かう。

乾いた大地に、雫が滴り落ちていく。

それが腕から零れたものか、頬から流れたものなのかは、今の俺には判断付かなかった。

支部に帰還した俺は、すぐに第一部隊を集めて、先ほどのことを皆に話した。

「……そうか」

ゴドーが神妙な面持ちで頷き、レイラが表情を隠すように俯いた。

「いつかは、認めねばならないことです。その時が来たのですね」

「今でも僕はそのマリアさんの声、というのが本当に存在しているのか半信半疑ですが……」

そう言いながらも、リュウは沈痛と呼べるまなざしを、自らの足元へ向けている。

リュウからこんな風に言われるのも、もう何度目か分からない。

しかし見えも聞こえもしない相手から仲間が死んだと告げられれば、否定したくなるのも当然だろう。

「……俺としては、信じてくれと言うしかない」

とはいえ、証拠もなければ、彼女の姿を見せることもできない。

信じられる要素などどこにもないが、それでもカリーナは納得するような笑みを向けてくれた。

「見えないし、聞こえませんけど、これまでの出来事を考えると、その声の主がいないと説明がつかないんですよね」

「……嘘をついている可能性は?」

更に食い下がるリュウに、レイラが一瞬怒りを向けたが、すぐに目を伏せた。

代わりに答えたのはゴドーだ。

「可能性はあるが、騙す理由が思いつかん。それに現状、その不可視な何者かは俺たちの敵ではない」

「だからって……」

眉をひそめて正面を向いたリュウが、俺のほうを見て勢いを止めた。

「……すみません。今はもういいです」

彼なりに気を遣ってくれたらしい。

しかし、俺の家族である前に、マリアは彼らの戦友だった。

彼女の顛末を彼らがどう受け入れようと、俺にとやかく言う資格はない。

「……マリアの神機と腕輪は、捕喰されて消滅したのですね」

レイラの言葉に、俺も頷く。

どれだけ探しても見つからなかった理由は、恐らくそれだろう。

「回収できないのであれば、現時点で死亡と扱うしかない」

ゴドーはそう言って一度言葉を切ると、俺のほうへと目を向けてきた。

「それでいいか?」

「……はい」

「分かった」

俺が頷くと、ゴドーもあっさりと頷き返した。

「……本当にそれでいいんですか、隊長補佐?」

その簡潔なやりとりが引っかかったのだろう、リュウが尋ねてくる。

「ああ、もういいんだ」

いまさら否定しようと、事実が変わる訳でもない。

初めから、前を向く他に道はなかった。

「だけど、それじゃマリアさんが……」

「……」

「もういいでしょう、リュウ。わたくしも、これ以上引きずるのは反対です」

レイラは俺のほうを向いて、きっぱりとそう言った。

「今以上に忙しくなったら、お墓を作ることもできなくなりますから」

「そうですね……」

カリーナが静かに同意する。

彼女の言う通りだ。

これから支部も第一部隊も、新支部長の下でますます忙しくなっていくだろう。

それだけではない。アラガミの脅威と周辺支部からの孤立……もしかすると、明日は俺たちが死ぬかもしれない。

だからきっと、今なのだろう。

マリアのためにも、そして残酷だが俺たち自身のためにも。

ここで彼女を弔って、先へ進んでいく必要がある。

「……」

先へ、先へ……

しかしそうして進んでいったとして、この先に一体何が残されていると言うのだろう。

「クロエ支部長から、皆さんの時間を特別にいただいて来ます。……マリアの部屋の整理と、お墓を作るために」

「……ああ」

「……ああ」「八神さん、このままずるずると先送りにしてしまうと、皆でマリアを偲ぶ時間も作れなくなってしまいます――決断を」

「…………」

彼女はこれまで何度も、同じことを誰かに告げてきたのだろう。

声に込められた優しさと慣れから、そのことが伝わってきた。

皆、苦しみながらも前に向かって進んでいこうとしているようだった。

俺も、その後を追わなくてはいけない。

彼らと一緒に、その道を進んでいかなくてはいけない。

一番大切だった人だけを、置き去りにして……

「……分かった」

何が分かったと言うのだろう。

俺はぼんやりとした頭のなかで、そんなことを考えていた。

カリーナが上手く掛け合ってくれたらしく、弔いの時間はすぐに用意された。

マリアの部屋はカリーナとドロシー、レイラによって整理され、遺品のいくつかは墓の下に埋葬されることになった。

静かな日だった。

静かな日だった。墓石が連なる支部内の一室。全面ガラス張りの日の当たる部屋。

俺はそこで、小さなリングを透かすようにして、太陽にかざして遊んでいた。

安っぽい指輪の中央には、絵の具で塗られたような赤い宝石がはめられている。

恐らく何の価値もない、どこにでもある子供じみた玩具だ。

それが特別なものに見えるのは、よく手入れされ、磨かれていたためなのか。

(……やっぱり、大事に持っていたんじゃないか)

遺品整理の中で見つけられたこの指輪は、部屋の引き出しの奥底に、大切に保管されていたらしい。

「なあ、弟として、マリアの形見は本当にそれだけでいいのか?」

俺に手渡してくれたドロシーが、訝しむようにして尋ねてくる。

「……はい。充分過ぎるくらいです」

噛みしめるようにして頷くと、カリーナも不思議そうな顔を浮かべてみせる。

「その指輪が、どうかしたんですか?」

「……これは、俺がマリアに贈ってあげられた、たった一つのプレゼントなんです」

「たった一つの……」

「たった一つの……」「……マリアの誕生日。正確には、彼女が俺たちの施設にやってきてから一年が経った日に、弟妹たちが、あいつに恩返ししようと言い出したんです」

人に語るような話でもない。

そう思いながらも、自然に口が動いていた。

「ふぅん、恩返しってのは?」

「彼女は世話焼きな性格でしたから。俺たちは皆、彼女に育てられたようなものです。炊事に洗濯、それに訓練の手伝いなんかまで……」

何より彼女は、ただ同じ施設に集められた子供でしかなかった俺たちを、一つの家族として結び付けてくれた。

一人で生きるのが当たり前だった俺に、たくさんの家族を与えてくれた。

そんな彼女を俺は初め……有難迷惑に感じていた。

「弟妹たちは、みんな彼女に懐いていました。だからどうしても恩返しをしたかったらしく……どうやったのか小銭を集めてきて、プレゼントを買ってきて欲しいとねだられました」

「ふふ……困ってる八神さんが目に浮かぶようですね」

「それで、仕方なくこの指輪を買ってきたって訳だ」

「いえ……俺は、そのお金を持って逃げようとしたんです」

「逃げっ……!? ええ、八神さんがですか?」

カリーナが面食らった様子をみせる。予想通りの反応に、にやりと笑ってみせた。

「その時まで、俺は施設の外に出たことがなかったんですよ。脱走はご法度でしたし、物心ついた時にはそこにいたので、外に出る理由も目的もありませんでしたから」

「へぇ~、そんじゃその時、初めて目的ができたって訳だ」

「はい。だけどその時の俺は……まだマリアのことを信用していませんでした。……というより、人を信用するという考え方がなかったんです」

生まれた時には、俺はその施設にいた。家族もいない、仲間も友達も、信用できる大人もいなかった。

ただ、ゴッドイーターになるために育てられ、ゴッドイーターになるべく鍛えるだけの日々。

そんななかで、不意に彼女が現れた。

俺より優れた資質を持ち、よく笑い、よく怒る。いつもマリアは人の輪の中心に立っていた。

俺は彼女を見ることで、はじめて疎外感というものを覚えるようになった。

「……マリアに恨みはありません。ですが、彼女に会ってから、俺は自分のことを不良品のように感じるようになっていました。……そんな時だったから、施設を出るという選択肢が妙に魅力的に感じられたのだと思います」

「八神さん……」

「なるほどねぇ。それで軍資金を得て持ち逃げか……」

「もちろん、額面なんてたかが知れていました。だけど脱走して、追っ手を振り切って……街に出た時、俺は初めて自由になれた気がしたんです」

三百六十度、知らない世界が広がっていた。

誰も彼もが、不審そうに俺を見ている気がした。俺を笑っているような、馬鹿にしているような、憐れんでいるような大人たちの視線。

「その感覚は……恐怖でした。すぐに引き返したいと思いました。……実際その後、施設に戻って懲罰を受け、独房に入れられた時には、苦痛よりも安心感のほうが勝っていました」

「洗脳教育ってヤツだねぇ……そういうのにも頼んなきゃならない時代ってのが悲しいけど」

「それじゃ、すぐに施設に戻ってしまったんですか?」

「いえ……一度はどこまでも、歩いて行ってやろうと思いました。何しろ俺は不良品の出来損ないで。優秀なマリアが来た以上、施設にももう居場所はないんだと思っていましたから」

実に子供じみた思い込みだが、その時はそうとしか考えられなかった。日々の訓練の成果と言うべきか、辛く苦しい方向へ進んでいくことへの、奇妙な慣れもあったとも思う。

「……だけどそうして歩いていく途中で、露天商が売っていた、この指輪が偶然目に入って。あの少女に……マリアになら、きっと似合うなと思ったんです」

本当は、何でも良かったんだと思う。

ただ、あの時見た世界はあまりにも自由過ぎて、何もなさ過ぎて恐ろしかったから。

結局俺の居場所なんて、どこにも在りはしないのだと思い知った。

だから、目的になるものさえ見つかれば、それがどんなものでも良かったのだと思う。

施設に戻り、マリアに指輪を渡す。その時はそれだけが、俺が生きる意味のような気がした。

だから俺は、すぐにその指輪を買って施設に戻った。

道すがら補導されかけ、人買いに追われ、施設に戻ると懲罰を受け……

マリアの前に立った時には、すでにボロボロになっていた。

痛みはあまり気にならなかった。どうでもいいと思っていたから。

目的である、指輪を渡すこと。それさえ果たせれば、なんでもいいと思っていた。

そんな俺の頬を、彼女は思いっきり引っぱたいた。

「……マリアが俺に手をあげたのは、訓練を除けばあの一回きりです。それから胸にとびつかれて、わんわんと大声で泣かれました。そんな指輪なんていらないと。そんなもののために、あなたが傷つくほうがよっぽど悲しいと、そう言われました」

叩かれた頬の痛みが、じんじんと胸の奥まで響いていた。

誰かのために、こんなに本気で怒り、本気で泣く人がいること。そして、その気持ちが俺に向けられていることが、あまりに衝撃的だった。

その時俺は、初めて彼女が自分の家族なのだと思えた。

そして俺は、初めて自分が目指すべき、本当の目的を得た気がした。

俺を大切に想ってくれる、彼女のことを守れるようになりたい。

大事な仲間を、守りたい。

あの時から、それが俺の目的になった。

「……すっごく、マリアらしいお話ですね」

カリーナが微笑みながら、震える声でそう言った。

「そんじゃその指輪は、お金じゃ計れない価値があるって訳だね」

「……はい」

初めにいらないと言った手前、引っ込みがつかないところがあったのだろう。マリアはその指輪を、一度として俺の前で嵌めてみせてはくれなかった。

だが弟妹たちから、俺が留守の時などには、こっそり付けていたと聞いたこともある。

それで、今もどこかに隠しているのではないかと思っていたのだが、案の定だ。

思い返せば、マリアと素直に胸の内を話したことなどほとんどない。

マリアは誰かのことになると強情だし、俺も彼女の前では意地になっていたところがある。

それでもお互いどこかで繋がっているような気がしていたのは、もしかしたら、この指輪の存在があったからかもしれない。

「……それを残して、どうするつもりです?」

不意に、そこまで黙って聞いていたレイラが、問い詰めるような視線を向け俺の前に立った。

「下手な感傷は、余計にあなたを苦しめるだけです」

その言い方はきついものだった。

しかし、それも彼女なりの優しさなのだろう。

彼女たちとの付き合いも、それなりに長くなってきた。

誰も彼もが一癖も二癖もある連中ばかりだが……

彼らはマリアの大事な仲間であり、そして何より俺が守るべき、俺の仲間だ。

「……心配はいらない」

俺は用意しておいた神機を構え、捕喰形態に変えた。

「ちょっと!? こんなところで何を!?」

慌てるレイラに構わずに、俺は指輪を空へ向けて放った。

落下していく指輪が太陽と重なり、一瞬きらりと瞬いた。

その姿を覆い隠すようにして、神機を上に向けて振るった。

神機と指輪が重なり合うと、音もなく、跡形もなく――赤い宝石のついた小さなリングは、手品のようにその場から消えた。

一連の流れを見届けてから、ドロシーが確認するように呟く。

「……それでいいのかい?」

「はい。マリアの傍に、届けたかったんです」

「……そういうことだったのですね」

あれを持っておくべきなのは、俺じゃない。

マリアはいらないというかもしれないが……そこは俺のわがままに付き合ってもらおう。

「あんたの気持ち、きっとマリアに届いてるよ」

「……ありがとうございます」

そうあって欲しいと心の底から思う。

マリアのことを想いながら、神機を下ろしたその直後だった。

「これは、どういうことなのですか?」

俺のもとに彼女の声が聞こえてくる。

しかしそれがマリアのものではないことは、もう分かっている。

横に目を向けると、そこにはマリアによく似た彼女がいた。

「プラスチックの小さな塊でしたが、今の捕喰は無意味なのでは?」

「……」

他ならぬ本人……いや、顔のよく似た他人だったか。

彼女からの言葉に思わず苦笑してしまう。

「どうかしたんですか?」

「いえ……彼女から、今の捕喰は無意味なのではと訊かれまして」

彼女の言葉を伝えると、レイラは呆れるように脱力した。

「やれやれ、これではわたくしたちの涙も引っ込みます。狙って出てきたのなら、感心しますけど」

そうして笑っている間も、女性は不思議そうな顔で答えを待っている。

ユーモアの機能が解放されるまでは、もう少し時間がかかりそうだ。

「今、いるのか? どの辺だ?」

「いろいろな意味で、驚きです……」

興味深そうに辺りを見渡すドロシーの隣では、カリーナも控えめに周囲へ視線を走らせている。

「……?」

彼女たちの視線を、首を左右に振りつつ追いかけていた女性に対し、レイラが言い聞かせるようにして人差し指を突きつける。

「見えない誰かさん、聞こえているかしら?」

「はい、聞こえています」

俺のすぐ傍で女性が答える。

「いい? 無意味という言葉は訂正しなさい。意味があるかどうかは、心が決めるのよ」

「……」

レイラの言葉をどう受け止めたのか、俺は気になって彼女を見た。

すると彼女は、今までに見たことのない表情をしていた。

「心……心、とは……? ここ、ろ……?」

ほとんど無表情。しかし、そこには、当惑という感情が乗っているように感じる。

まるで初めて聞いた言葉のように、彼女は何度も繰り返す。

俺はそれを、驚きと共に見つめていた。

遺品はすぐに埋葬されて、墓石にはマリアの名前が彫られた。

その下に遺体は埋まっていない。棺桶は空っぽだ。

その下に遺体は埋まっていない。棺桶は空っぽだ。それでも、こうして形にして弔うことに意味がある。これもまた心の問題だろう。

墓前に集まった面々の中で、ゴドーが代表するように一歩前へ出た。

「マリア、安らかに眠れ」

珍しく真面目な様子で呟いてから、彼は皮肉げな苦笑を浮かべる。

「こっちは当分、騒々しいと思うが、たまには気にしてくれると嬉しい」

軽い調子で言っているが、ゴドーなりの本心なのだと伝わってきた。

それに同意するようにドロシーが大きく声を上げる。

「たまにどころか、ずーっと気にしてるさ」

カリーナは涙を堪えるように、スカートをぎゅっと握っている。

「絶対そうです……! そういう性格ですからっ!」

「だろうな」

JJが力強く同意した。

この場にいる誰もが、マリアの死を悲しんでいる。

そんななかで、俺たち第一部隊は別の想いも抱いていた。

「仇は討ちます……!」

「ああ、必ず!」

誓いを立てるように目を閉じたレイラの傍で、リュウも決意を固めるように拳を握りしめる。

二人の気持ちも背負うような思いで、俺はマリアの顔を思い浮かべる。

「ネブカドネザルは俺たちが倒す。マリア……見ていてくれ」

マリアのために。あの時の不甲斐ない俺を越えていくために。

何よりも、この仲間たちを守り、共に戦い続けていくために。

前を向く理由は、マリアが俺に与えてくれた。

敵討ちや復讐が全てではない。大切なもののためにこそ、力を振るうのが人間だ。

俺たち全員の覚悟を受けて、隊長であるゴドーが嬉しそうに一つ頷いた。

「ああ、いいものを見せてやろうじゃないか」