CONTENTS

- « 前の記事

「GOD EATER ONLINE」が帰ってくる!

ストーリーノベル 第十章

「GOD EATER ONLINE」 STORY NOVEL ~10章-12話~

(逃げて!!)

暗闇の中、私は何度も叫び続けていた。

暗闇の中、私は何度も叫び続けていた。

しかし、その声は虚空の中に飲み込まれるだけ。声は音にならず、彼のもとには届かない。

(だめ……完全に遮断されている……)

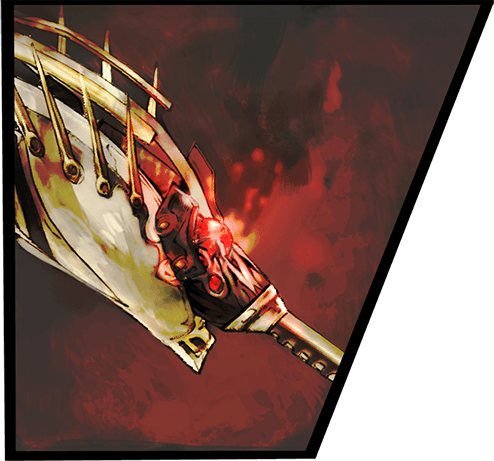

黒いネブカドネザル。

あのアラガミが、私と彼の繋がりを断ってしまった。

私が抑えきれなかった、神機の捕喰本能――恐らく、あのネブカドネザルはその化身だ。

あれを抑える力を得るため、私はアラガミを捕喰してきた。

だけど、そうすればそうするほどに、神機の力は強くなり、飢えはさらに加速していった――

そして抑えきれなくなった本能は、セイさんの心を飲み込もうとしている。

もし、このままセイさんの心までアレに捕喰されてしまえば……

きっとその時こそ、私たちはアラガミになってしまうのだろう。

ネブカドネザルを倒した時に見た研究所の光景のように、誰も望まないままに――

(そいつには勝てない! 逃げて!!)

叫ぶ。

叫び続ける。何度も何度も……

だけど声は出ない。セイさんに思いは届かない。

私の存在は、あのネブカドネザルによって遮断されているのだ。

私がアレの存在を遮断し、アラガミの気配を誰にも感じさせないようにしていたように。

『――っ!』

彼は劣勢の中でも諦めず、何度も何度も黒いネブカドネザルに向かっていく。

しかしそうすればそうするほどに、標的は力を増していた。

それがどういうことなのか――私には分かる。

純粋なオラクル細胞であるアラガミが、捕喰で進化成長する速度は不純物である私よりも早い。

確かに、どこかで逆転してしまうのは必然、時間の問題だったかもしれない。

それでも私は負けまいと精神を鍛え、成長を求め、荒ぶる力をねじ伏せ、制御してきた。

だけど……高まる神機の捕喰本能は、私が気づかないうちにセイさんの闘争本能と結びつき、私の制御を一気に覆した。

つまりあの黒いネブカドネザルは……私の捕喰本能と、セイさんの闘争本能が合わさったもの。

セイさんが戦おうとすればするほど、その力は増し、さらに強大なものになる。

だからセイさんは……絶対に勝てない。

『ああああああああああああああああああああああああッ!!!!』

(逃げてください、セイさん……っ! 逃げて……っ!!)

伝わらないことは分かっている。それでも、私は叫ばずにはいられない。

無駄だと分かっている。

私では彼を助けられない。

この先に待つのは新たなネブカドネザルの誕生と、仲間たちの死――

それをもたらすのは私と彼――

(っ!!)

不意に、私の中に新たな感情が芽生えた。

これまで感じたことのない、とめどない負の感情。

大きな恐怖と悲しみが、内側から私を満たしていく。

(ああ……あああ……っ!!)

『理解』という機能が悲しみを深く、より恐怖を重くする。

自分が無力であること、抵抗が無意味であること、終わりが現実となることを、否応なしに自覚させる。

希望はない。何もできない。ただ、事態を見守ることしかできない。

それが私にできるすべてなのだと、私は既に知っている。

だけど、そんなことは認められない――っ!

「……!!」

『理解』を拒絶すると同時、心から感情が溢れ出した。

――声が、出た。

気づくと同時、私は出せる限りの声で泣き喚いた。

「助けて……誰か、助けて……!」

そう口にしながら、本当はとっくに『理解』している。

「誰でもいい、誰か彼を助けて……!」

無駄であること、無意味であること、現実を変える力が足りないことを。

……結局私は、今まで何をしていたんだろう。

せっかく手にした『思考』も『感情』も、こうして無力を自覚して、泣き喚くことにしか使われない。仲間たちに協力してもらい、セイさんにたくさん迷惑をかけて……そして今、こうして泣くことしかできないのが、私なんだ。

なんてちっぽけで、愚かな存在……

だけど――だけど!!

「助けて!!」

堰を切って流れ出した感情を、止めることなどできなかった。

堰を切って流れ出した感情を、止めることなどできなかった。

『……それはきっと、想いだ』

心の中を満たすのは、いつか聞いた彼の言葉。

『人は生まれてすぐは喋れない。それでも感情や想いを、表現しようとする』

『……泣いたり喚いたり、言葉にならない音でも発して、伝えようとするんだ』

「助けて……」

彼の言葉を思い出しながら、私は想いを紡ぎ続ける。

『ありがとう、リマリア』

『いや……すまない。今まで一度も、きちんと伝えたことがなかったから』

「助けて……っ」

『リマリア。もう自分の身を守ることは考えなくていい』

『リマリアは俺が守る。俺も……リマリアがそうしてくれるんだろう?』

「なんでもするからっ……! 私はどうなったっていいから!!」

『笑ったり、落ち込んだり、時にははしゃいだりしてもいい』

『それも含めて、リマリアだからな』

「誰か……私に力を貸して……!」

『何があっても、ふたりで乗り越えるだけだ』

『行くぞ……一緒に……っ!』

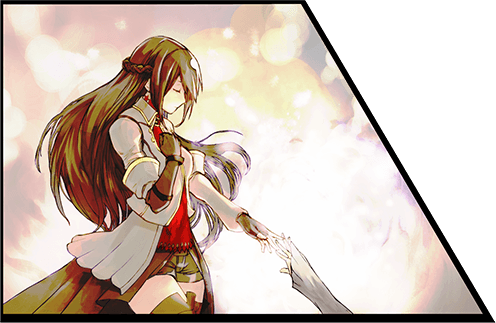

いつか彼に向けて伸ばした手を、虚空に伸ばす。

私のこの手は幻に過ぎない。

伸ばしたところで、何も掴めるものなど在りはしない。

それでも私は手を伸ばす。

彼に向けて、アラガミに向けて、私に向けて――

彼を救うための何かを、探し続ける。

そして――

『俺はリマリア……お前とずっと一緒にいる』

『俺の大切なものが、この神機の一部になっているからな……手放すことは絶対にない』

私の指先に、何かが触れる。

掴み取り、手の中で形をたしかめる。

「あ――」

それは、プラスチックの小さな塊。赤い宝石のついた小さなリング。

『今の捕喰は無意味なのでは?』

『いい? 意味があるかどうかは、心が決めるのよ』

(ここ……ろ……)

あの日、レイラが口にした言葉の意味が、今なら分かる――

それは、私が目を背け、閉じ込めていたもう一つのもの。

私のなかに確かに息づく、私ではないもう一人の私――

「……っ。――お願い、あの人を助けて!」

彼女に向けて、私は目いっぱい手を伸ばし、叫んだ。

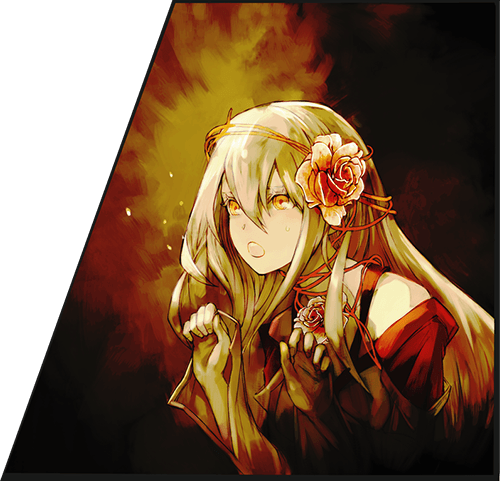

「マリア――!!」

その名を呼んだ瞬間、手のひらの中から光が放たれ、世界から闇が吹き飛んでいく。

「――!」

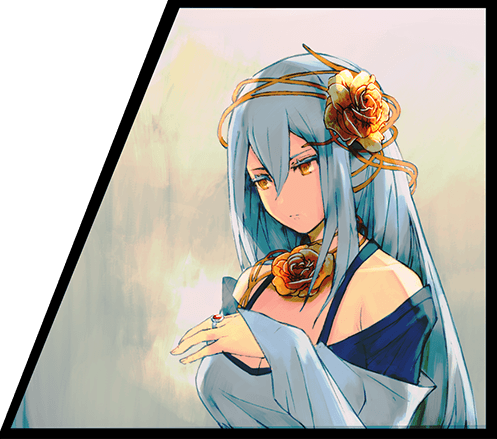

「やっと、呼んでくれたね」

「ぇ……」

どこまでも続く温かな世界の中、私の手を誰かがしっかりと掴んだ。

「ずっと待ってた」

私の目の前に、彼女がいる。

私の目の前に、彼女がいる。

ここにいるはずのない女性。私が殺した、もう一人の私――

彼女は私の手を優しく握り、聖母のように温かく笑っていた。

「マリア……? なぜ……?」

「あなたは今、初めて触れたの。あの子の心に」

「ここ、ろ……」

マリアは頷き、諭すような優しい口調で言葉を続ける。

「心に触れられるのは心だけ……だから、待っていた……。あなたが知覚し、考え、感情を育てて、心ができあがるのを、ずっと」

「マリ、ア……」

「やっと繋がった……私はあなたとあの子の心が共同で生み出した幻よ。だけど今ここに、確かに存在している」

マリアの言葉を聞き、私はようやく理解する。

私のしてきたことは、無駄じゃなかった。

これまでたくさん考え、悩み、苦しんできたのは……彼女に辿り着くためだったんだ。

(セイさんの、大事な人を取り戻すための……)

そう思うと、やっぱりほんの少しだけ胸が痛んだ。

だけどそれもごくわずかな間のこと。今はそんなことを考えている場合じゃない。

「あの人を助けなくては……!」

「ええ!」

私の言葉に、マリアは大きく頷いて見せた。

「でも、どうしたら……」

私は再び、セイさんのほうに目を向ける。

視線の先では、今もあの人が黒いネブカドネザルと戦っている。

神機の力は私たちを遮断したまま――このままでは、彼の元へはたどり着けない。

そうして弱気になる私の手を、マリアはぎゅっと握りしめた。

「分かるでしょ? ここはあの子の心の中……そして私は、あなたとあの子の生んだ幻――」

マリアはそう言って冗談っぽく笑う。

「……大丈夫っ! お姉ちゃんは、強いんだぞ!」

すると私たちの手の中で光が生まれ、そこに神機が現れる。

「――!!」

驚く私に向け、マリアは力強い視線を送った。

「行くよっ!!」

「……はいっ!」

もう、私も迷わなかった。

彼女と共に掴んだ神機を、一気に振るう。

その先にいる彼の元に、辿り着くために――

「くっ……!」

どれだけの時間を、ヤツと戦い続けてきたのだろう。

黒のネブカドネザルの猛攻はすさまじく、俺はヤツの攻撃を逸らしていくのに精いっぱいだった。

アビスファクターが起動すれば、もう少し状況も変わるのだろうが……

久しぶりに味わう、死の淵に立たされた感覚――

ギリギリの戦い。勝ち目のない絶望的状況。

そうした状況に立たされるほどに、俺の心は暗い悦びに満たされていく。

このまま死を恐れず、ヤツに向かっていければどれだけ気持ちがいいだろう。

結果、それでヤツに喰われたとしても、きっと俺に後悔はない。

そうなれば俺もヤツの一部となり、アラガミとしてまた何もかもを喰い続けよう。

何も考えず、何も感じず、死ぬまで殺戮を繰り返すのは――きっと気持ちがいいだろう。

だが――

(……駄目だっ)

俺を繋ぎ止めるのは、仲間たちの存在だ。

高潔でどこまでもまっすぐなレイラ、冷静で仲間想いのリュウ。

ゴドーは思慮深く誰より頼りになる上官だし、クロエは理想と信念を抱く、尊敬できる支部長だ。

カリーナやドロシー、JJは時に冗談めかし、時に本気で話し、いつも俺を勇気づけてくれた。

……マリアを失い、自暴自棄になったこの俺を、満たしてくれたのはヒマラヤ支部の仲間たちだ。

だから俺は、まだ死ねない。

この命の限り、彼らを守り続けるために。

(いいや、そうじゃない――)

もう自分を偽るのはやめよう。

(俺はただ、彼らと共に生きていたい )

そして――

『俺はリマリア……お前とずっと一緒にいる』

あの約束を果たすために、俺は――

「ガアアアアアアアアアアアアアアア!!」

「――ッ!!」

こうして気持ちを奮い立てるほどに、ヤツの力は強くなる。

もう何となく分かっていた。……ヤツの正体は恐らく俺だ。

俺のなかの弱い心が、戦いを喜ぶ心が、俺を飲み込もうとしているのだ。

だが――そう易々と喰われるほど、俺も諦めがいいほうではない。

「――ッ! うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおッ!!」

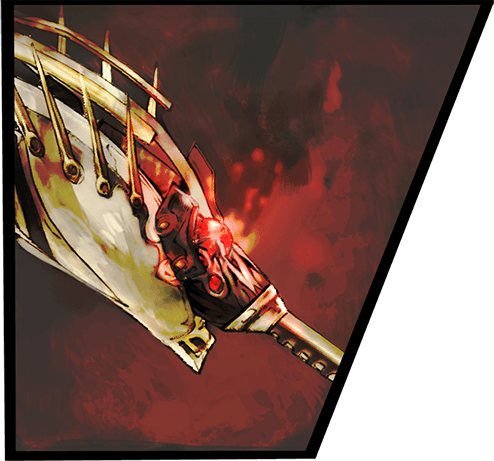

ヤツの大剣を神機で受け止める。

そのまま踏ん張りを聞かせ、ヤツの攻撃を凌ぎきる。

「グフ……!」

「ッ……くッ、うう……!!」

戦力差は歴然――押し負かされ、俺は耐え切れず膝をつく。

嫌な音を立て神機にヒビが入ると同時、いつかの光景が脳裏に浮かぶ。

初めてネブカドネザルと戦った時――俺は神機を壊され、逃げ惑う中でマリアを失った。

恐怖で足がすくむ。

間近に迫る死が、判断力を鈍らせる。

だが――

それで簡単に背を向けられるほど、俺が背負うものは軽くない――!

「ッ……生き残るんだ! 俺は、リマリアと――ッ!!」

そう叫んだ瞬間、無情にも手の中で神機が砕け散る。

「――っ」

そしてそれと同時――

「アビスファクター・レディ――!」

神機が光を放ち再生する。

「なっ……!?」

驚きながらも、身体は迷うことなく動いた。

ネブカドの一撃を躱し、反対に懐に入り一撃を与える。

彼女の力が宿った神機は、黒のネブカドネザルの肉を、深く鋭く斬り裂いた。

「ガアアッ!?」

(やった――……!)

ネブカドネザルがわずかに距離を取る。

その隙に俺はリマリアの姿を確認しようとし――

(……マリ、ア――?)

そこにいたのが、自分の姉だと気が付いた。

「驚くのはあとっ!」

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!」

俺を狙うネブカドネザルの横腹に向け、マリアが一気に距離を詰める。

「はぁっ……!!」

「グウ……ッガアアアアアアアアア!!」

そうして狙いすました一撃がネブカドネザルに達するが、ヤツはほとんどひるまない。

そのままネブカドネザルは、一気にマリアへ襲い掛かる。

「っ……!」

「マリア――!!」

あの日の光景を思い出し、思わず叫ぶ。それと同時に、リマリアが身を乗り出していた。

「させない!! マリア! 受け取って!!」

「うんっ……!!」

「アビストランスファクター、レディ――!!」

そうリマリアが叫ぶと同時、マリアの神機が光を纏う。

「セイ! 行くよ!!」

逐一変わる状況を、飲み込んでいく暇はなかった。

ただ俺は――マリアの声に、そのウインクに呼応し、走り出しただけ。

「おおおおおおおおおおおっ!」

「上出来――!」

一拍ずらして、マリアが駆け出す。

「グルル……!?」

「ふっ……!」

「ハァ―――――っ!!」

俺の一撃を躱し、ネブカドネザルが引いた位置――

そこを狙いすましマリアのショートブレードが一閃。

苛立つヤツがマリアに反撃するうちに、サイドから迫り俺が一撃。

そうして俺とマリアは、代わる代わるヤツに攻撃を喰らわせていく。

「――ふふっ。強くなったわね、セイ!」

「……会うたびに言ってないか、それ?」

「じゃ、会うたびに強くなってるんだ」

「……かもな」

彼女との懐かしい掛け合いに、俺は涙をこらえながら言う。

「……ほんと、強くなったわ」

そう口にしたのは幻なのか、本物か――分からないが、どうだっていい。

今、俺の隣にはたしかに彼女の姿がある。

俺はそれだけで十分だ。

それだけで――もう誰にも負ける気がしない。

「リマリア、行こう――!」

「はいっ……!」

「グ……オオオオオオオオオオオオオ!!」

ネブカドネザルが怒りの形相で俺に迫る。

ヤツが何故猛り狂うのか、何を言いたいのか……俺にははっきりと分かる。

(やっぱりお前は、俺なんだな……)

「――っ!」

「ガアアアアアアアアアアアッ!!」

物心ついた時には、俺はずっと自分と周囲を憎んでいた。

親も友達もおらず、大人からは都合のいい機械であるよう求められる、それだけの存在――

自分は何も持っていない。そういう焦燥感だけがあった。

全てが憎く、妬ましかった。

だから欲しがった。

全てを傷つけ喰らいつくせば、その時こそ俺は満たされるのではないか……そう思ったから、誰より貪欲に『調整』を受け、力を求めた。

そうしながら、隠し持った牙を磨き、いつか全てを喰らう日を待ち続けていた。

そんな時だった。俺がマリアと出会ったのは。

「ウウウ……ッ!! オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ!!」

『あなたも、ひとりぼっちなんだね』

マリアと出会ったことで、俺は初めて深い敗北感を覚えた。

彼女の実力が俺より高かったということもある。

だがそれ以上に、ほとんど俺と変わらない境遇の彼女が、満たされていたことに打ちのめされた。

『私があなたの……あなたたちの家族になってあげる』

周囲の子供たちを兄妹と呼び、俺もその中に加えられる。

その時感じた悔しさが――絶望が、彼女に分かるはずもない。

俺はずっと、マリアのことが憎く、そして恐ろしかった。

あいつの存在は、俺を容易に喰らい、飲み込んでいくだろう……初めて出会った時、俺はそれを本能で理解した。

きっと俺は、彼女に飲まれ弱くなり――何も手にできず死ぬのだろうと。

そんなのは、あまりに惨めだ。虚しすぎる。

だから――

「セイ――!」

「……させるかァッ!!」

ネブカドネザルとマリアの間に割って立つ。

ヤツの歪んだ瞳から、強烈な憎しみがそのまま俺に伝わってくる。

――なぜその女を庇う。なぜ俺を否定する。

マリアがいなくなった時、誰より安心した俺が――ッ!!

「セイさん……」

「……ああ」

リマリアにも分かるのだろう。それにきっと、マリアにも。

ヤツが俺の抱える劣等感そのものなのだと。ヤツの飢えは、俺の弱さそのものなのだと。

今さらそれを否定するつもりはない。

俺が弱いなんてことは、俺が一番よく知っている。

だからこそ、分かるのだ。

俺とリマリアが力を合わせれば、ヤツの力も上回れると――

「アビスオーバードライブ・レディ――!!」

リマリアが叫び、俺は力を溜めていく。

それを見たネブカドネザルが突っ込んでくるのを、マリアが制した。

ヤツも必死だ。

がむしゃらに襲い掛かるネブカドネザルの猛攻を受け、マリアは傷つき、ボロボロになっていく。

「マリア――!」

「いいから続けて!!」

「――……っ!」

アビスオーバードライブは発動に時間がかかる。

ネブカドネザルを倒すだけの力が必要ならば尚更だ。

その間、マリアが耐えきれるかどうか――

「だって、弟の晴れ舞台だもの……」

歯噛みする俺に、マリアは優しく笑いかける。

「ここで踏ん張んなきゃ、お姉ちゃんじゃないわ」

(――……敵わないな。この人にだけは、本当に)

心の中で、負けを認める。

それはもちろん悔しいことだったが、どこか清々しくもあった。

やっぱり彼女は、俺の原点であり、ライバルであり……誰より大切な姉なのだ。

だが――やはり俺は、どうしようもない負けず嫌いだ。

(敵わなくとも――)

「……負けられないよな、俺たち二人も――」

「……――っ。はい!」

俺の言葉にリマリアが答えた瞬間、マリアがこちらを見て優しく微笑んだ気がした。

その表情を確認する前に、視界が温かな光に包まれる。

「――ッ!!」

マリアを弾き飛ばし、死に物狂いで迫りくるネブカドネザルに対し――

俺とリマリアも手のひらを重ね、声を重ねる。

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッ!!」

「「はぁぁああああああ―――――――――――――――――――――――――ッ!!」」

「アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッッ――!!」

「「いっけええええええええええええええええええ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――っ!!」」

猛り狂う黒い力の奔流に対し、眩い輝きが正面からぶつかる。

全てを呑み込むように凶暴に叫ぶネブカドネザル。その力を、温かく包み込むようにして白い光が広がっていく。

一進一退。二つの相容れぬ力は交わることなく、波紋となって世界の全てに衝撃を響かせる。

地が割け、天が叫び、朝と夜がせめぎ合う。

そんな俺たちの戦いを、赤い月とマリアだけが静かに見つめている。

その中心に立つ俺は、今にも消し飛ばされそうだった。

膝が笑う。血しぶきが噴く。すべてが溶けてなくなりそうな、心地いい熱の中にいる。

ネブカドネザルの戦意は衰えない。ヤツはその光の中を怯みもせず、ゆっくりとこちらに迫ってきている。だから俺も、一歩、また一歩、ヤツの傍へ近づいていく。

「「――――ッ!!」」

もはやそこには言葉もない。

ただ、互いに吹っ飛ばされないよう歯を食いしばって向き合って、互いに巨大な刃を掲げ――

ぶつける。何度も。ぶつけ合う。

意地を、信念を、怒りを、嘆きを。弱さを、強さを、俺とヤツがこれまで歩んできた道の全てを。

言葉を、想いを。孤独を、仲間を――失ってきたものの全てを。そして手にしてきたものの全てを。

俺たちは互いに叩きつけ、喰らい尽くして語り合う。

「…………ッ!!」

「……がんばれ、セイ」

ヤツの力は凄まじく、ぶつかり合う度、神機が弾け飛び、身体は大きくのけぞる。

こんなとき、獰猛なヤツの速さは俺の動きを凌駕する。

それでも――

「大丈夫です……! そのまままっすぐに突っ切って――!」

「――ッ!!」

リマリアの言葉に従い、前に進む。

相打ち――いや、俺の踏み込みはさらに深い。

「ガアアアアアアアアアッ――」

(…………)

「大丈夫……あなたなら――」

極限の状況のはずだ。

だが、怯えや恐怖は微塵も感じない。

これまで経験してきた戦いの全てが、俺を助けている?

……それもある。だが、きっとそれだけじゃない。

(一人じゃ、ないから――)

俺の背中を、見守ってくれる人がいる。

俺の背中を、支えてくれている人がいる。

俺の背中を、押してくれている人がいる。

それはきっとマリアで、いつか失った兄妹たちで――

レイラで、リュウで、ゴドーで、クロエでカリーナでJJでドロシーで……リマリアなんだ。

だから――

ネブカドネザルと視線が交差する。

(――だから、お前も一緒にくればいい)

そう考えた瞬間に、リマリアの光がヤツを覆う闇を呑み込んだ。

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア―――――――――――――――――――――――……………………!!」

ネブカドネザルが一際強く叫ぶ。

餌を呼びよせる不快な音色――ずっとそんな風に感じていた声が、今はそうは思えなかった。

ヤツはずっと、仲間を求め、誰かに気付いてもらうために叫んでいたんだ。

その叫びに応えるように、ヤツを俺の内に迎え入れるように――

差し出すように伸ばされたヤツの首元に向け、

踏み込み、斬りつけ、神機の刃に手を添えて――俺はロングブレードを、振り抜いた。

「やった……!」

「よし!」

リマリアとマリアの声が聞こえた途端、俺はその場に膝をついた。

不思議な気持ちだった。

勝ったことを喜ぶでも、ネブカドネザルを哀れむのでもない。

ただ、あるべきものがあるべき場所に戻ったのだという感覚……安心した、とでも言うべきか。

激しい戦いの感想としては淡白にも思えるが、それ以外に説明しようがないのもまた確かだ。

「セイさん――!」

「ああ……リマリアのおかげだ。助かった」

近づいてきたリマリアに笑顔を向けて、そのまま彼女の頭を撫でてやる。

「あ……」

そこでリマリアが驚いたのを見て、どうしたのだろうと考えてから、やがて俺も思い至った。

(リマリアに、触れたのか――?)

それがどういうことなのか――全てを理解できたわけではない。

だが、俺はある焦燥感を持って、彼女のほうを振り返った。

「マリア――!!」

リマリアから手を離すと、彼女が「あ……」と寂しそうに漏らした。

そのことも気になったが、今はそれ以上に気になることがある。

「マリア……」

「…………」

必死に立ち上がり、マリアに近づいていく。

そんな俺の姿を、マリアは困ったような、寂しそうな笑顔で見つめていた。

「マリ……あっ!?」

彼女に駆け寄ろうとしたところで、足がもつれ、俺はその場に突っ伏せた。

再び立ち上がろうとするも、身体に力は入らない。

そのまま視界が黒く染まっていく。

何故……? 分からない。

ただ分かるのは、きっともう彼女には会えないということだけ。

「マリア……!!」

だから俺は、力の限り彼女の名を呼ぶ。

まだ伝えたいことがたくさんある。まだ話したいことがたくさんある。

それなのに、こんな――

じきに意識が混濁し始める。

自分が何を言っているのか、どこにいるのかも定かではない。

だが、それでも俺は必死に叫び続けた。

俺の想いが、彼女に届くように――

そのまま意識は失われていき、ぼんやりとした頭の中で考える。

俺の言葉は、彼女に届いたのだろうか……

「セイさん……!」

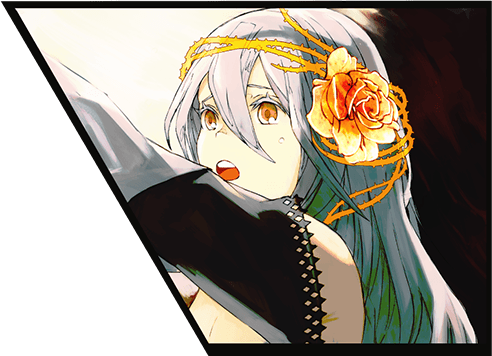

「大丈夫、セイは少し眠っただけ。……ううん、起きたって言うべきかな」

倒れたセイさんに駆け寄る私に、マリアは優しい声で告げる。

そのまま彼女も彼に近づき、しゃがみ込んで彼の髪にそっと触れた。

「……『ありがとう』、か。あの子のことだから『すまない』とかかと思ったけどね」

「……」

「……きっとここであったことをあの子は覚えていない。ここはあの子がいるべき場所ではないから」

マリアがそう口にしたのとほぼ同時、セイさんの姿が透けて、光の粒子になって消えていく。

それをマリアは、無感動に見つめていた。

その姿があまりに悲しそうで……私は思わず声を上げていた。

「マリア、あなたがいてくれたらこれからも……」

「ざーんねん! ……ここでお別れよ!」

「えっ」

マリアはとびきり明るい声で言うと、慈しむような視線を私に向ける。

「私はただの幻……だからここまで。あの子のこと、任せたから」

「そんな……駄目です。私だけでは……!」

私は追いすがるように彼女に近づく。すると彼女の身体もまた、光の中に溶けはじめる。

「待ってください! 無理です……貴方の力がなければ、私は……」

「……この神機はあなたと、あの子が二人で使うものだから。制御しきれなかったのは、一人でやろうとしたからよ」

「でも……っ」

「私がいなくても、今はちゃんと心は繋がっている。だから私ではなく、あの子に頼りなさい」

マリアは優しく言ってくれるけど、私が言いたいのはそういうことじゃない。

だって、彼が本当に一緒にいたいのは私じゃなくて――

そう言うべきだと思うのに……何故か、その言葉はどれだけ頑張っても口をついて出ることはなかった。

だって、もしその言葉を口にすれば、私はもう彼の傍には――

「あの子もきっとあなたを頼る。二人なら絶対に負けない……大丈夫だから」

「でも……っ」

私はなんて卑怯なんだろう。彼も彼女と、彼女も彼と――

一緒にいたいと分かっているのに、それでも私は、最後の一言だけを口にできない。

マリアに譲りたくない。

私はまだ、彼の傍にいたいと思ってしまってる。

(……私、最低だ)

そんなことを考えていると、不意に私の唇の端をマリアが強引に引っ張ってきた。

「意固地」

「――ふぁ?」

「……まったくもう。あなたってば、変なとこだけあの子に似てるんだから」

「まひあ……?」

「ほんと憎たらしくて、可愛い子……あ、言っとくけどこれ、セイのことだからね」

「…………」

マリアが何を言いたいのか分からず、私は瞬きを返すことしかできない。

そんな私の顔がおかしかったのか、マリアはふっと吹き出しながら言う。

「いい、リマリア? あなたは私じゃないの。そうでしょ?」

「それは……はい」

「そう。だからあなたに私の代わりなんてできないし、私だってあなたの代わりはできないわ。……そうじゃなきゃ、お姉ちゃんが大事な弟を任すなんて言うと思う?」

「……思いません」

「よしっ」

私の答えに、マリアは満足そうに大きく頷く。

だけどその表情は、どこか寂しそうでもあって――

彼女は、本当に私たちの作り出した幻なの……? 私には、わからなくなってしまう。

「ってことで、これからは二人で支え合って、がんばること! 不安も、苦しみも、全部二人で、ね? ……それができるのは、あなただけだから」

「……はい」

「ん」

覚悟を持って頷くと、マリアは今度こそ、微塵の後悔も感じさせない満足そうな笑顔を浮かべた。

私とマリアの視線が真っ直ぐに交わる。彼女の表情は陽光のように眩く、温かかった。

そう私が感じたのと同時、マリアの姿は光に呑まれ、消えていく。

「それじゃ、がんばって。私は……ここで、見てるから――」

そう言って胸に手を置きながら、マリアの姿が消えていく。

「マリア――!」

やがて彼女の姿が見えなくなると、後にはただ、温かな朝の陽ざしだけが残った。

「む……?」

ゆっくりと瞼を開く。

飛び込んでくる強い光に、俺はしばらくの間目を細めた。

そこで誰かが上から、俺のことを覗き込んでいることに気付く。

「……あれ……支部長……?」

「何……?」

回らない頭を必死に動かし、状況判断に努める。

どうやら目の前にいるのはクロエらしい。――となると、ここは戦場か。

恐らく俺は、戦いのなかで意識を失い、倒れていたのだろう。

それをクロエが見つけ、守っていてくれたと……

「……ずっとここにいてくれたんですか?」

「ずっと、とはどういう意味だ?」

俺の質問に、クロエが疑問の言葉で返す。

どうも、間の抜けた質問をしてしまったようだ。

「だいぶ長い間、夢を見ていたような、倒れていたような……?」

俺は頭の中を少しずつ整理しながら、口に出していく。

クロエはそんな俺の姿を、興味深そうに見つめていた。

「……何か?」

「いや……ずいぶん穏やかだと思ってな」

「はぁ……」

「てっきり、アラガミ化すると思ったのだが」

「それは……なんというか、縁起でもない……」

「ふむ……」

俺の言葉を聞き、クロエはさらに困惑した様子を見せる。

……何かおかしなことを言ったのか?

よくわからない。だが、彼女が口にした通り、妙に穏やかな気持ちでいるのは確かだった。

ゆっくりと上体を起こしつつ、改めてクロエに尋ねる。

「どうしました?」

「長い間、と言ったな? 何があったのか、教えてくれ」

……どうやらクロエは、俺が長い間と口にしたことを気にしているらしい。

倒れていたのは、ごくわずかな時間だったということだろうか。

気になるところだが、先にクロエに答えるべきか。

そう思い、直前の記憶を辿ってみるが――

「……すみません。なんというか、あやふやで……」

真剣に思考を巡らせてみるが、断片的なことしか思い出せない。

長い夢でも見ていた、というべきか……だが、この戦場の真ん中で、しかも短いうちに――?

「クロエ支部長、いらしていたのですね」

思考に耽っていた俺を、聞きなれた声が現実に引き戻す。

「リマリア、君も彼と一緒に?」

「少々トラブルがありましたが、無事解決してきました。私たちは大丈夫です」

リマリアはどこかすっきりした口調でそう答える。

リマリアはどこかすっきりした口調でそう答える。

その時、リマリアの指の辺りが陽光に照らされ眩しく光ったような気がした。

俺はそこに視線を向けて、ハッとする。

見間違えるはずもない。

彼女がつけていたのは、俺がいつか彼女に贈り、リマリアが無意味だと言った、マリアの形見の指輪だった。

それからしばらくの間――。

俺とリマリアはクロエに対し、話せる限りのことを伝えていった。

と言っても、俺はほとんど何も覚えていないに等しい。

リマリアが語る内容に、クロエと一緒に耳を傾けていただけだ。

(神機の捕喰本能が具現化した、黒いネブカドネザルか……)

どうやら俺とリマリアは、夢の中でそいつと戦っていたそうだ。

夢と言っても、そこで負ければ俺はアラガミになっていたというのだから、笑いごととも思えない。よく覚えていないが、きっと俺一人の力では勝てなかっただろう。

俺だけではなく、リマリアと、そして彼女の力があったからこそ――

(彼女……? あれ……)

「…………」

そこで不意に、俺の目から涙が零れはじめる。

訳も分からず涙を拭くが、それでも次から次に、涙は足元に滴り落ちていく。

「マリア、か……」

「……はい。マリアが助けてくれました」

リマリアがしっかりと頷く。

(そうか……マリアが、本当に――)

考えてみても、その時の記憶は思い出せない。

だが、強く優しく、家族想いで、いつも誰かのために貧乏くじを引いていくあの人は――たしかに俺の傍にいたのだ。

その温もりだけは、確かに残っている。そんな風に思った。

「とにかく、状況については把握できた。……ならば、話は変わってくるな」

そこで話を聞いていたクロエが、俺とリマリアを順に見てからゆっくりと口を開いた。

「筋書を修正せねばならない」

「筋書、ですか……?」

俺の質問に、彼女は一度腕を組みかえてから、淡々と続ける。

「君たちはここで倒れた時点で、アラガミ化するはずだった。東部戦線からこちらに来た時点で、その兆候も顕れていた」

「はずだった、ですか……」

堂々と言ってのけるクロエの言葉を、リマリアが複雑そうに繰り返す。

対するクロエは、悪びれもせず言葉を続ける。いつもの彼女らしい姿勢だ。

だが――

「ああ。私はゴッドイーターとして、支部長として、君達を危険と判断し、始末することを一度は決意した。もしそれが許せぬというのなら、私の命をここで奪え」

「……っ!?」

最後の一言は、さすがに予想外だった。

クロエは薄く笑いながら、自らの首筋を指先でトントンと叩いてみせる。

「…………いいのですか?」

「え、セイさん!?」

一応、狙いをつけて神機を構えてみたが、クロエに戸惑う様子はない。

……なるほど、彼女も本気のようだ。

「躊躇はしません。もしもあなたが狙って今回の事態を招いていたなら、ですが――」

「ほう? 狙ってというのはどういう意味だ?」

「俺たちがアラガミ化することや、今回の神機の暴走――アラガミの急襲を、狙って起こしていたならば、という意味です」

俺の言葉に、リマリアが驚きながらこちらを見る。一方のクロエは、やはり落ち着いた表情のままだ。

「なるほどな……」

むしろ状況を――俺と対峙することを楽しむような表情をして、クロエは言葉を続けた。

「まったくの的外れという訳でもない。君はすごいな。勘だけでその可能性に行き着いたのか?」

「なっ――」

クロエの回答にリマリアが絶句する。

同時、俺は彼女の喉元すれすれまでロングブレードを突き出していた。

「――あんたが自分の理想のために、何を考えていようと構わない。だが、その計画のためにヒマラヤ支部の皆や俺たちを巻き込むなら、容赦はしない」

「……ふっ。どの道事が起これば、誰も無関係ではいられんさ」

「…………」

俺はクロエを尊敬している。その理想の高さと、そこに向かう道のりを一切妥協せず歩み続けるその姿勢は、全ての人の模範であるとすら考えている。

だが、道を違えば彼女とは二度と相容れないだろうと――そういう感覚があるのもまた確かだ。

理想のために俺の周りの大事な人たちを傷つけるなら、容赦はできない。……問題はその大事な人たちの中に、彼女が入っていないとも言い難いということだけだが――

「……言ったはずだ。許せぬなら命を奪えと」

クロエはやはり、恐怖や動揺とは無縁の声色で俺に言う。

「だが、君たち自身の危うさとその理由を知り、この世界の在り方と向き合ってみる気があるならば、少しだけ私に時間を与えてみないか?」

「……」

そのままクロエは、ニヤリと笑って俺たちに告げる。

……これではまるで、俺たちのほうが彼女に追い詰められているようだな。

「……どうする?」

「話が見えない以上は、事情を聞くしかありませんね」

結局、俺もリマリアも答えは同じだ。

理由も聞かず、疑念と直感だけで彼女を罰することはできない。アラガミを呼び寄せ、ヒマラヤ支部を窮地に追いやった俺たちならば、尚更だ。

クロエはふっと笑って立ち上がり、堂々と俺たちに背を向け歩きはじめる。

「では、支部へ戻ろう。ゴドー隊長達にも聞いてもらわねばならないのでな」

「…………」

清々しく言って笑う。嘘や弁明に頼ることなど微塵も考えてはいなさそうだ。

その後に続いて歩いていて、不意に俺はそのことに思い至る。

「アラガミは!?」

当たり前のように話していたが――確か状況は、ヒマラヤ支部の四方からアラガミが迫る絶体絶命の窮地だったはずだ。

しかし、クロエのリアクションはこれまでにも増して淡白だ。

「問題ない、すでに片付けてある」

(あの量を……?)

「本当に、何も覚えていないのだな。そこらに転がるアラガミの半分は、君が倒したのだぞ?」

(……)

前後不覚というか、戦いのことはほとほと記憶から抜けている。リマリアのほうをちらりと見ると、彼女も困惑するように首を横に振っていた。

……俺たちは狙って大型種だけを倒していたはずだ。だが、今回の戦いで最もネックになっていたのはアラガミの数。

数えきれないほどいた中型種、小型種の姿まで一匹も見えなくなっているのは、どういうことなのだろう。

俺が寝ていたのがわずかな間なら、尚更おかしい。

リマリアも同じように考えているのか、怪訝な表情を浮かべている。

そんな俺たちの疑問には応えるそぶりも見せず、クロエは支部に向けて真っ直ぐ歩いていく。

俺とリマリアは腑に落ちないまま、彼女の背中を追いかけた。

支部に戻った俺たちは、そのままクロエの後に付き従う形で支部長室までやってきた。

するとその扉の先には、ゴドーたちをはじめとした第一部隊の面々の姿があった。

「お疲れ様です、隊長補佐」

「ああ。リュウたちも無事だったんだな」

「……八神さんこそ。正直僕は、もう二度と会えないと思っていましたよ」

そう言ってリュウが深々とため息を吐く。どうも皮肉ではなく、本心からそう口にしているようだ。

実際、あれだけの戦闘の後だ。

全員がこうして顔を合わせていられることが、それだけでもう感慨深い。

そうして彼らの姿を見て、安心していたのも束の間。

「で、誰が説明してくれるのかしら?」

腕を組んだレイラが冷静に言うと、弛緩していたその場の空気が引き締まる。

「説明……?」

レイラの言葉に戸惑っていると、隣にいたリュウが丁寧に説明してくれる。

「隊長補佐とリマリアが南部戦線へ向かってからしばらくすると、アラガミが戦意を失い、去っていったんです」

「なっ……」

「ネブカドネザルじゃあるまいし、アラガミが集団行動をとるなんて……」

レイラの言う通りだ。

あれだけ勢いづけて迫ってきていたアラガミたちが、何事もなかったように戻っていくなど考えられない。

となれば当然、何かが起きたと考えるのが自然だ。

ヒマラヤ支部が有利になるよう、誰かが仕掛けたと考えるのが――

「…………」

十中八九、クロエの仕業だろう。

俺はそう考え、彼女のほうに視線を向けた。

根拠はある。

戦場からの帰り道、アラガミの姿が見えなくなったことに戸惑う俺に、クロエは『突然去っていった』とは説明せず、『片付けてある』と答えたのだ。

「八神さん……?」

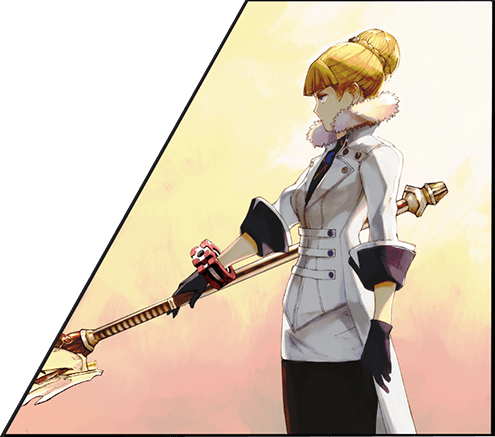

「ふっ……疑問は多々あるだろうが、まずはこれを見てもらおう」

俺の視線を笑って受け流すと、クロエは自らの神機を取り出し、俺たちの前に掲げてみせた。

全員の視線が神機に集まる。それと同時――

全員の視線が神機に集まる。それと同時――

「これは!?」

「神機のコアの色が、赤に変わった!?」

リュウとレイラが驚愕の声を上げる。

彼らの言葉通り、彼女の神機のコアが黄色から赤へと移り変わった。

(あれは……)

「私と同じ――」

リマリアの声に、全員の視線が俺の神機に集まった。

そこで光り輝くコアの色は……間違いない。彼女が手にする物と同じだ。

「改良型でな、擬態能力がある」

「擬態……?」

俺の言葉に、クロエは一度首を縦に振る。

「見ての通り、私の神機はリマリアと同じタイプのものだ。当然、アラガミを呼ぶ能力もある」

「な!?」

「まさか!?」

リュウとレイラがそれぞれ声を上げる。

クロエは間髪入れず、淡々と言葉を続けた。

「ネブカドネザル討伐後、アラガミが減少し始めてからアラガミを呼び、増加傾向に転じさせたのは私だ」

「では支部長が、アラガミ増加を意図的に……?」

「そういうことになる。……ゴドー君は気づいていたな?」

リュウの非難とも取れる言葉にも、クロエが揺らぐことはない。そのまま彼女は鋭い視線をゴドーに向ける。

そうされたゴドーは、つまらなそうに頷いた。

「ああ……わざわざリマリアに気付かれない場所へお忍びで向かい、アラガミを呼び集めたことまでは調べがついている」

「ゴドー!」

何故教えなかったのか……そう言いたげなレイラの怒りに苦笑しながら、ゴドーは続ける。

「が、その理由をお聞かせ願いたいな?」

ふたたび全員の視線がクロエに集まる。……ゴドーだけは、やる気なさげに彼女のほうをみているだけだったが。

はたしてクロエは、どんな答えを用意しているのだろう。

アラガミ増加を意図的に起こし、ヒマラヤ支部を窮地に追い込む。

そこにどんな理由があるというのか――

「リマリアのためだ」

クロエの回答は、意外なほど単純なものだった。

「……私の?」

聞き直すリマリアに頷くと、クロエは自分の神機のコアに視線を移した。

「この赤いコアの神機は極めて危険なものだ。捕喰により進化成長するアラガミの性質を、そのまま有しているからな」

「危険……では支部長は、今回のようなことが起こりうると、はじめから分かっていたのですか?」

「そうだ。だから対応を迫られた」

非難めいたリュウの言葉に、クロエはあっさり頷き返す。

「私の改良型と違い、初期型は暴走を抑える制御機能が不十分で、リマリアが制御しきれなくなる可能性は高いとみていたし……事実、不安定さを増し、暴走の兆候が表れた」

「……」

リマリアが自身の胸に手を当て、俯いた。

彼女の不調については、この場にいる誰もが気づいていたところだろう。

「そこでリマリアの成長を促進するため、私がアラガミを呼び寄せた」

「それは、本当に必要なことだったのですか!?」

クロエが淡々と口にすると、レイラが声を荒げて彼女に詰め寄る。

それを拒みも弁明もせずに、クロエはゴドーに視線を移す。

「手段は違えど、ゴドー君も同じ考えだったな? リマリアの進化には、質の高いアラガミが必要だと」

「ああ、そうだな」

……やはり、ゴドーの考えはそんなところだったか。

良いものを喰え、というような話は再三彼から受けていた。

クロエとゴドーの考えは同じ……ゴドーがクロエの暗躍に気付きながら黙っていたのも、リマリアの成長を促すためか。

「しかしリマリアは神機の暴走を抑えきれなかった。これは初期型特有の性質によるものらしい」

「そのリスクを知っていながら、なぜ止めなかったんです?」

淡々と続けるクロエに、リュウが鋭い視線を向ける。

彼は住民たちに強い親愛の情を持っている。彼らを危険に巻き込んだクロエの采配は、受け入れ難いものだろう。

少しの間の後、彼女は再び口を開く。

「酷薄な言い方をすれば、止めて失うのも暴走で失うのも同じだ。リマリアとその神機なくして支部存続はあり得ない」

「それは……確かにそうかもしれませんが」

「故に克服する可能性に期待する必要があった。結果は……正解だったようだな」

彼女はほんの少し口角を上げてみせた。

自身の判断に迷いなど微塵もなかったのだろう。あっけらかんとした姿勢に、リュウも毒気を抜かれた様子だ。

そしてそれは、俺やリマリアも同様だった。

クロエは間違っていない。それは俺や周囲がそう判断したからではなく、彼女が自らを正しいと信じ切っているからだ。

そして、結果だけを見れば彼女を怒るのも筋違いだ。

事実、俺たちはこうして助かっているし、彼女の暗躍がなければ別の機会で、もっと仲間たちを巻き込む形で神機が暴走していた可能性も高いはずだ。

とはいえ当事者としては、素直に感謝しづらいのもまた事実だが……

「アラガミ化しかけたら私の手で殺処分するつもりだったが、何かが好転し、その必要はなくなったので支部へ戻ってきたわけだ」

「殺処分……」

酷い言い様をどこか他人事のように聞いていると、レイラが堪えきれないという様子で前に出た。

「ややこしいので単刀直入に訊きます。クロエ・グレース、あなたは何者なのですか?」

真剣な表情で尋ねるレイラに、クロエは嘆息しながら答える。

「私はいつも言っている通りゴッドイーターであり、ヒマラヤ支部の支部長であり……諸君の味方だ」

そうして紡がれるのは、煙に巻くようないつもの回答――かに思えた。

「ただし、フェンリルの味方である、とは言えないな」

「……!」

彼女の言葉に、その場にいた全員がそれぞれに反応を示す。

「それは……フェンリルと対立する意思があると受け取っても……?」

「逆に尋ねるが、諸君はこの現状において、フェンリルを味方だと思うか?」

リュウの言葉に、クロエは強気で返す。

「我々は他支部や本部との関係修復を目指しているが、すでに長期に渡りフェンリル本部はヒマラヤ支部を見捨てている。勝手に滅べ、とでも言わんばかりにな」

表情こそ変わりはしないが、クロエの青い瞳が凍てつくように冷たくなったのを感じる。

「それは……」

「しかし、だからといって……」

クロエの言葉はもっともだ。だが、安易に頷けないのもまた事実。

神機や壁、ゴッドイーターに至るまで、そうしたものを何者が作り出したのか……それを考えれば、フェンリルに異を唱えることなどありえない。

フェンリルに反抗するということは、それ自体が自殺行為に等しいのだ。

レイラとリュウが口ごもっているのを見て、彼女は続けて口を開く。

「フェンリルの技術なしでは生きていけないので、何があろうと縋るしかないと考えているのだろうが……もしフェンリルに支配、管理される必要のない生存圏を作れるとしたらどうか?」

「それが、あなたの言う『地上一の楽園』なのですか?」

リマリアの言葉に、クロエは薄く微笑みだけを浮かべてみせた。

「――諸君にとってフェンリルは、味方だろうか? 私には……分からない」

そうしてクロエは訴えかけるように言って、そのまま口を噤んでしまった。

「ふむ……」

周囲を見渡せばリュウもレイラも、そしてゴドーさえ、彼女の言葉について考えを巡らせているようだった。

「お前はどう考えている?」

そうして仲間たちを見ていると、唐突にクロエに言葉を投げかけられる。

「……その、すみません。あまり現実感のある話題に思えず」

別段何も考えていなかった俺は、正直に言って頭を下げた。

対するクロエは気にした素振りもなく答える。

「なるほど……生まれた時から壁があった君たちにしてみれば、フェンリルはそこにあって当然のものか」

クロエの言葉に対し、慎重に頷く。

別に俺は、フェンリルに心酔してる訳でもない。

リマリアを……この神機を手にした以上、まともな生き方は期待していない。この先彼女を守るため、フェンリルと戦う機会も十分に起こりうるだろう。

だが……それはあくまで可能性の話だ。彼女の場合は違う。

クロエの言葉のなかには、フェンリルに対する明確な敵意が確かにあった。

「これは白か黒、はっきり答えが出ることではないのかもしれない。――ただ私は、フェンリルが絶対的な存在、不変の支配者だとは考えていない。そう受け取っていただいて結構だ」

やはりクロエは、強い意志を持ってフェンリルを拒絶している。

そしてその意志は、俺たち全員の今後を左右するものだ。

「……フェンリルから独立しようとでもいうのですか?」

「そうだ」

レイラの問いかけに、クロエは迷うことなく言い切ってみせた。

「なぜなら赤いコアの神機は、フェンリルの手の届かぬところで生み出されたものだからだ」

(逃げて!!)

暗闇の中、私は何度も叫び続けていた。

暗闇の中、私は何度も叫び続けていた。しかし、その声は虚空の中に飲み込まれるだけ。声は音にならず、彼のもとには届かない。

(だめ……完全に遮断されている……)

黒いネブカドネザル。

あのアラガミが、私と彼の繋がりを断ってしまった。

私が抑えきれなかった、神機の捕喰本能――恐らく、あのネブカドネザルはその化身だ。

あれを抑える力を得るため、私はアラガミを捕喰してきた。

だけど、そうすればそうするほどに、神機の力は強くなり、飢えはさらに加速していった――

そして抑えきれなくなった本能は、セイさんの心を飲み込もうとしている。

もし、このままセイさんの心までアレに捕喰されてしまえば……

きっとその時こそ、私たちはアラガミになってしまうのだろう。

ネブカドネザルを倒した時に見た研究所の光景のように、誰も望まないままに――

(そいつには勝てない! 逃げて!!)

叫ぶ。

叫び続ける。何度も何度も……

だけど声は出ない。セイさんに思いは届かない。

私の存在は、あのネブカドネザルによって遮断されているのだ。

私がアレの存在を遮断し、アラガミの気配を誰にも感じさせないようにしていたように。

『――っ!』

彼は劣勢の中でも諦めず、何度も何度も黒いネブカドネザルに向かっていく。

しかしそうすればそうするほどに、標的は力を増していた。

それがどういうことなのか――私には分かる。

純粋なオラクル細胞であるアラガミが、捕喰で進化成長する速度は不純物である私よりも早い。

確かに、どこかで逆転してしまうのは必然、時間の問題だったかもしれない。

それでも私は負けまいと精神を鍛え、成長を求め、荒ぶる力をねじ伏せ、制御してきた。

だけど……高まる神機の捕喰本能は、私が気づかないうちにセイさんの闘争本能と結びつき、私の制御を一気に覆した。

つまりあの黒いネブカドネザルは……私の捕喰本能と、セイさんの闘争本能が合わさったもの。

セイさんが戦おうとすればするほど、その力は増し、さらに強大なものになる。

だからセイさんは……絶対に勝てない。

『ああああああああああああああああああああああああッ!!!!』

(逃げてください、セイさん……っ! 逃げて……っ!!)

伝わらないことは分かっている。それでも、私は叫ばずにはいられない。

無駄だと分かっている。

私では彼を助けられない。

この先に待つのは新たなネブカドネザルの誕生と、仲間たちの死――

それをもたらすのは私と彼――

(っ!!)

不意に、私の中に新たな感情が芽生えた。

これまで感じたことのない、とめどない負の感情。

大きな恐怖と悲しみが、内側から私を満たしていく。

(ああ……あああ……っ!!)

『理解』という機能が悲しみを深く、より恐怖を重くする。

自分が無力であること、抵抗が無意味であること、終わりが現実となることを、否応なしに自覚させる。

希望はない。何もできない。ただ、事態を見守ることしかできない。

それが私にできるすべてなのだと、私は既に知っている。

だけど、そんなことは認められない――っ!

「……!!」

『理解』を拒絶すると同時、心から感情が溢れ出した。

――声が、出た。

気づくと同時、私は出せる限りの声で泣き喚いた。

「助けて……誰か、助けて……!」

そう口にしながら、本当はとっくに『理解』している。

「誰でもいい、誰か彼を助けて……!」

無駄であること、無意味であること、現実を変える力が足りないことを。

……結局私は、今まで何をしていたんだろう。

せっかく手にした『思考』も『感情』も、こうして無力を自覚して、泣き喚くことにしか使われない。仲間たちに協力してもらい、セイさんにたくさん迷惑をかけて……そして今、こうして泣くことしかできないのが、私なんだ。

なんてちっぽけで、愚かな存在……

だけど――だけど!!

「助けて!!」

堰を切って流れ出した感情を、止めることなどできなかった。

堰を切って流れ出した感情を、止めることなどできなかった。『……それはきっと、想いだ』

心の中を満たすのは、いつか聞いた彼の言葉。

『人は生まれてすぐは喋れない。それでも感情や想いを、表現しようとする』

『……泣いたり喚いたり、言葉にならない音でも発して、伝えようとするんだ』

「助けて……」

彼の言葉を思い出しながら、私は想いを紡ぎ続ける。

『ありがとう、リマリア』

『いや……すまない。今まで一度も、きちんと伝えたことがなかったから』

「助けて……っ」

『リマリア。もう自分の身を守ることは考えなくていい』

『リマリアは俺が守る。俺も……リマリアがそうしてくれるんだろう?』

「なんでもするからっ……! 私はどうなったっていいから!!」

『笑ったり、落ち込んだり、時にははしゃいだりしてもいい』

『それも含めて、リマリアだからな』

「誰か……私に力を貸して……!」

『何があっても、ふたりで乗り越えるだけだ』

『行くぞ……一緒に……っ!』

いつか彼に向けて伸ばした手を、虚空に伸ばす。

私のこの手は幻に過ぎない。

伸ばしたところで、何も掴めるものなど在りはしない。

それでも私は手を伸ばす。

彼に向けて、アラガミに向けて、私に向けて――

彼を救うための何かを、探し続ける。

そして――

『俺はリマリア……お前とずっと一緒にいる』

『俺の大切なものが、この神機の一部になっているからな……手放すことは絶対にない』

私の指先に、何かが触れる。

掴み取り、手の中で形をたしかめる。

「あ――」

それは、プラスチックの小さな塊。赤い宝石のついた小さなリング。

『今の捕喰は無意味なのでは?』

『いい? 意味があるかどうかは、心が決めるのよ』

(ここ……ろ……)

あの日、レイラが口にした言葉の意味が、今なら分かる――

それは、私が目を背け、閉じ込めていたもう一つのもの。

私のなかに確かに息づく、私ではないもう一人の私――

「……っ。――お願い、あの人を助けて!」

彼女に向けて、私は目いっぱい手を伸ばし、叫んだ。

「マリア――!!」

その名を呼んだ瞬間、手のひらの中から光が放たれ、世界から闇が吹き飛んでいく。

「――!」

「やっと、呼んでくれたね」

「ぇ……」

どこまでも続く温かな世界の中、私の手を誰かがしっかりと掴んだ。

「ずっと待ってた」

私の目の前に、彼女がいる。

私の目の前に、彼女がいる。ここにいるはずのない女性。私が殺した、もう一人の私――

彼女は私の手を優しく握り、聖母のように温かく笑っていた。

「マリア……? なぜ……?」

「あなたは今、初めて触れたの。あの子の心に」

「ここ、ろ……」

マリアは頷き、諭すような優しい口調で言葉を続ける。

「心に触れられるのは心だけ……だから、待っていた……。あなたが知覚し、考え、感情を育てて、心ができあがるのを、ずっと」

「マリ、ア……」

「やっと繋がった……私はあなたとあの子の心が共同で生み出した幻よ。だけど今ここに、確かに存在している」

マリアの言葉を聞き、私はようやく理解する。

私のしてきたことは、無駄じゃなかった。

これまでたくさん考え、悩み、苦しんできたのは……彼女に辿り着くためだったんだ。

(セイさんの、大事な人を取り戻すための……)

そう思うと、やっぱりほんの少しだけ胸が痛んだ。

だけどそれもごくわずかな間のこと。今はそんなことを考えている場合じゃない。

「あの人を助けなくては……!」

「ええ!」

私の言葉に、マリアは大きく頷いて見せた。

「でも、どうしたら……」

私は再び、セイさんのほうに目を向ける。

視線の先では、今もあの人が黒いネブカドネザルと戦っている。

神機の力は私たちを遮断したまま――このままでは、彼の元へはたどり着けない。

そうして弱気になる私の手を、マリアはぎゅっと握りしめた。

「分かるでしょ? ここはあの子の心の中……そして私は、あなたとあの子の生んだ幻――」

マリアはそう言って冗談っぽく笑う。

「……大丈夫っ! お姉ちゃんは、強いんだぞ!」

すると私たちの手の中で光が生まれ、そこに神機が現れる。

「――!!」

驚く私に向け、マリアは力強い視線を送った。

「行くよっ!!」

「……はいっ!」

もう、私も迷わなかった。

彼女と共に掴んだ神機を、一気に振るう。

その先にいる彼の元に、辿り着くために――

「くっ……!」

どれだけの時間を、ヤツと戦い続けてきたのだろう。

黒のネブカドネザルの猛攻はすさまじく、俺はヤツの攻撃を逸らしていくのに精いっぱいだった。

アビスファクターが起動すれば、もう少し状況も変わるのだろうが……

久しぶりに味わう、死の淵に立たされた感覚――

ギリギリの戦い。勝ち目のない絶望的状況。

そうした状況に立たされるほどに、俺の心は暗い悦びに満たされていく。

このまま死を恐れず、ヤツに向かっていければどれだけ気持ちがいいだろう。

結果、それでヤツに喰われたとしても、きっと俺に後悔はない。

そうなれば俺もヤツの一部となり、アラガミとしてまた何もかもを喰い続けよう。

何も考えず、何も感じず、死ぬまで殺戮を繰り返すのは――きっと気持ちがいいだろう。

だが――

(……駄目だっ)

俺を繋ぎ止めるのは、仲間たちの存在だ。

高潔でどこまでもまっすぐなレイラ、冷静で仲間想いのリュウ。

ゴドーは思慮深く誰より頼りになる上官だし、クロエは理想と信念を抱く、尊敬できる支部長だ。

カリーナやドロシー、JJは時に冗談めかし、時に本気で話し、いつも俺を勇気づけてくれた。

……マリアを失い、自暴自棄になったこの俺を、満たしてくれたのはヒマラヤ支部の仲間たちだ。

だから俺は、まだ死ねない。

この命の限り、彼らを守り続けるために。

(いいや、そうじゃない――)

もう自分を偽るのはやめよう。

(俺はただ、彼らと共に生きていたい )

そして――

『俺はリマリア……お前とずっと一緒にいる』

あの約束を果たすために、俺は――

「ガアアアアアアアアアアアアアアア!!」

「――ッ!!」

こうして気持ちを奮い立てるほどに、ヤツの力は強くなる。

もう何となく分かっていた。……ヤツの正体は恐らく俺だ。

俺のなかの弱い心が、戦いを喜ぶ心が、俺を飲み込もうとしているのだ。

だが――そう易々と喰われるほど、俺も諦めがいいほうではない。

「――ッ! うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおッ!!」

ヤツの大剣を神機で受け止める。

そのまま踏ん張りを聞かせ、ヤツの攻撃を凌ぎきる。

「グフ……!」

「ッ……くッ、うう……!!」

戦力差は歴然――押し負かされ、俺は耐え切れず膝をつく。

嫌な音を立て神機にヒビが入ると同時、いつかの光景が脳裏に浮かぶ。

初めてネブカドネザルと戦った時――俺は神機を壊され、逃げ惑う中でマリアを失った。

恐怖で足がすくむ。

間近に迫る死が、判断力を鈍らせる。

だが――

それで簡単に背を向けられるほど、俺が背負うものは軽くない――!

「ッ……生き残るんだ! 俺は、リマリアと――ッ!!」

そう叫んだ瞬間、無情にも手の中で神機が砕け散る。

「――っ」

そしてそれと同時――

「アビスファクター・レディ――!」

神機が光を放ち再生する。

「なっ……!?」

驚きながらも、身体は迷うことなく動いた。

ネブカドの一撃を躱し、反対に懐に入り一撃を与える。

彼女の力が宿った神機は、黒のネブカドネザルの肉を、深く鋭く斬り裂いた。

「ガアアッ!?」

(やった――……!)

ネブカドネザルがわずかに距離を取る。

その隙に俺はリマリアの姿を確認しようとし――

(……マリ、ア――?)

そこにいたのが、自分の姉だと気が付いた。

「驚くのはあとっ!」

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!」

俺を狙うネブカドネザルの横腹に向け、マリアが一気に距離を詰める。

「はぁっ……!!」

「グウ……ッガアアアアアアアアア!!」

そうして狙いすました一撃がネブカドネザルに達するが、ヤツはほとんどひるまない。

そのままネブカドネザルは、一気にマリアへ襲い掛かる。

「っ……!」

「マリア――!!」

あの日の光景を思い出し、思わず叫ぶ。それと同時に、リマリアが身を乗り出していた。

「させない!! マリア! 受け取って!!」

「うんっ……!!」

「アビストランスファクター、レディ――!!」

そうリマリアが叫ぶと同時、マリアの神機が光を纏う。

「セイ! 行くよ!!」

逐一変わる状況を、飲み込んでいく暇はなかった。

ただ俺は――マリアの声に、そのウインクに呼応し、走り出しただけ。

「おおおおおおおおおおおっ!」

「上出来――!」

一拍ずらして、マリアが駆け出す。

「グルル……!?」

「ふっ……!」

「ハァ―――――っ!!」

俺の一撃を躱し、ネブカドネザルが引いた位置――

そこを狙いすましマリアのショートブレードが一閃。

苛立つヤツがマリアに反撃するうちに、サイドから迫り俺が一撃。

そうして俺とマリアは、代わる代わるヤツに攻撃を喰らわせていく。

「――ふふっ。強くなったわね、セイ!」

「……会うたびに言ってないか、それ?」

「じゃ、会うたびに強くなってるんだ」

「……かもな」

彼女との懐かしい掛け合いに、俺は涙をこらえながら言う。

「……ほんと、強くなったわ」

そう口にしたのは幻なのか、本物か――分からないが、どうだっていい。

今、俺の隣にはたしかに彼女の姿がある。

俺はそれだけで十分だ。

それだけで――もう誰にも負ける気がしない。

「リマリア、行こう――!」

「はいっ……!」

「グ……オオオオオオオオオオオオオ!!」

ネブカドネザルが怒りの形相で俺に迫る。

ヤツが何故猛り狂うのか、何を言いたいのか……俺にははっきりと分かる。

(やっぱりお前は、俺なんだな……)

「――っ!」

「ガアアアアアアアアアアアッ!!」

物心ついた時には、俺はずっと自分と周囲を憎んでいた。

親も友達もおらず、大人からは都合のいい機械であるよう求められる、それだけの存在――

自分は何も持っていない。そういう焦燥感だけがあった。

全てが憎く、妬ましかった。

だから欲しがった。

全てを傷つけ喰らいつくせば、その時こそ俺は満たされるのではないか……そう思ったから、誰より貪欲に『調整』を受け、力を求めた。

そうしながら、隠し持った牙を磨き、いつか全てを喰らう日を待ち続けていた。

そんな時だった。俺がマリアと出会ったのは。

「ウウウ……ッ!! オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ!!」

『あなたも、ひとりぼっちなんだね』

マリアと出会ったことで、俺は初めて深い敗北感を覚えた。

彼女の実力が俺より高かったということもある。

だがそれ以上に、ほとんど俺と変わらない境遇の彼女が、満たされていたことに打ちのめされた。

『私があなたの……あなたたちの家族になってあげる』

周囲の子供たちを兄妹と呼び、俺もその中に加えられる。

その時感じた悔しさが――絶望が、彼女に分かるはずもない。

俺はずっと、マリアのことが憎く、そして恐ろしかった。

あいつの存在は、俺を容易に喰らい、飲み込んでいくだろう……初めて出会った時、俺はそれを本能で理解した。

きっと俺は、彼女に飲まれ弱くなり――何も手にできず死ぬのだろうと。

そんなのは、あまりに惨めだ。虚しすぎる。

だから――

「セイ――!」

「……させるかァッ!!」

ネブカドネザルとマリアの間に割って立つ。

ヤツの歪んだ瞳から、強烈な憎しみがそのまま俺に伝わってくる。

――なぜその女を庇う。なぜ俺を否定する。

マリアがいなくなった時、誰より安心した俺が――ッ!!

「セイさん……」

「……ああ」

リマリアにも分かるのだろう。それにきっと、マリアにも。

ヤツが俺の抱える劣等感そのものなのだと。ヤツの飢えは、俺の弱さそのものなのだと。

今さらそれを否定するつもりはない。

俺が弱いなんてことは、俺が一番よく知っている。

だからこそ、分かるのだ。

俺とリマリアが力を合わせれば、ヤツの力も上回れると――

「アビスオーバードライブ・レディ――!!」

リマリアが叫び、俺は力を溜めていく。

それを見たネブカドネザルが突っ込んでくるのを、マリアが制した。

ヤツも必死だ。

がむしゃらに襲い掛かるネブカドネザルの猛攻を受け、マリアは傷つき、ボロボロになっていく。

「マリア――!」

「いいから続けて!!」

「――……っ!」

アビスオーバードライブは発動に時間がかかる。

ネブカドネザルを倒すだけの力が必要ならば尚更だ。

その間、マリアが耐えきれるかどうか――

「だって、弟の晴れ舞台だもの……」

歯噛みする俺に、マリアは優しく笑いかける。

「ここで踏ん張んなきゃ、お姉ちゃんじゃないわ」

(――……敵わないな。この人にだけは、本当に)

心の中で、負けを認める。

それはもちろん悔しいことだったが、どこか清々しくもあった。

やっぱり彼女は、俺の原点であり、ライバルであり……誰より大切な姉なのだ。

だが――やはり俺は、どうしようもない負けず嫌いだ。

(敵わなくとも――)

「……負けられないよな、俺たち二人も――」

「……――っ。はい!」

俺の言葉にリマリアが答えた瞬間、マリアがこちらを見て優しく微笑んだ気がした。

その表情を確認する前に、視界が温かな光に包まれる。

「――ッ!!」

マリアを弾き飛ばし、死に物狂いで迫りくるネブカドネザルに対し――

俺とリマリアも手のひらを重ね、声を重ねる。

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッ!!」

「「はぁぁああああああ―――――――――――――――――――――――――ッ!!」」

「アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアッッ――!!」

「「いっけええええええええええええええええええ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――っ!!」」

猛り狂う黒い力の奔流に対し、眩い輝きが正面からぶつかる。

全てを呑み込むように凶暴に叫ぶネブカドネザル。その力を、温かく包み込むようにして白い光が広がっていく。

一進一退。二つの相容れぬ力は交わることなく、波紋となって世界の全てに衝撃を響かせる。

地が割け、天が叫び、朝と夜がせめぎ合う。

そんな俺たちの戦いを、赤い月とマリアだけが静かに見つめている。

その中心に立つ俺は、今にも消し飛ばされそうだった。

膝が笑う。血しぶきが噴く。すべてが溶けてなくなりそうな、心地いい熱の中にいる。

ネブカドネザルの戦意は衰えない。ヤツはその光の中を怯みもせず、ゆっくりとこちらに迫ってきている。だから俺も、一歩、また一歩、ヤツの傍へ近づいていく。

「「――――ッ!!」」

もはやそこには言葉もない。

ただ、互いに吹っ飛ばされないよう歯を食いしばって向き合って、互いに巨大な刃を掲げ――

ぶつける。何度も。ぶつけ合う。

意地を、信念を、怒りを、嘆きを。弱さを、強さを、俺とヤツがこれまで歩んできた道の全てを。

言葉を、想いを。孤独を、仲間を――失ってきたものの全てを。そして手にしてきたものの全てを。

俺たちは互いに叩きつけ、喰らい尽くして語り合う。

「…………ッ!!」

「……がんばれ、セイ」

ヤツの力は凄まじく、ぶつかり合う度、神機が弾け飛び、身体は大きくのけぞる。

こんなとき、獰猛なヤツの速さは俺の動きを凌駕する。

それでも――

「大丈夫です……! そのまままっすぐに突っ切って――!」

「――ッ!!」

リマリアの言葉に従い、前に進む。

相打ち――いや、俺の踏み込みはさらに深い。

「ガアアアアアアアアアッ――」

(…………)

「大丈夫……あなたなら――」

極限の状況のはずだ。

だが、怯えや恐怖は微塵も感じない。

これまで経験してきた戦いの全てが、俺を助けている?

……それもある。だが、きっとそれだけじゃない。

(一人じゃ、ないから――)

俺の背中を、見守ってくれる人がいる。

俺の背中を、支えてくれている人がいる。

俺の背中を、押してくれている人がいる。

それはきっとマリアで、いつか失った兄妹たちで――

レイラで、リュウで、ゴドーで、クロエでカリーナでJJでドロシーで……リマリアなんだ。

だから――

ネブカドネザルと視線が交差する。

(――だから、お前も一緒にくればいい)

そう考えた瞬間に、リマリアの光がヤツを覆う闇を呑み込んだ。

「ガアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア―――――――――――――――――――――――……………………!!」

ネブカドネザルが一際強く叫ぶ。

餌を呼びよせる不快な音色――ずっとそんな風に感じていた声が、今はそうは思えなかった。

ヤツはずっと、仲間を求め、誰かに気付いてもらうために叫んでいたんだ。

その叫びに応えるように、ヤツを俺の内に迎え入れるように――

差し出すように伸ばされたヤツの首元に向け、

踏み込み、斬りつけ、神機の刃に手を添えて――俺はロングブレードを、振り抜いた。

「やった……!」

「よし!」

リマリアとマリアの声が聞こえた途端、俺はその場に膝をついた。

不思議な気持ちだった。

勝ったことを喜ぶでも、ネブカドネザルを哀れむのでもない。

ただ、あるべきものがあるべき場所に戻ったのだという感覚……安心した、とでも言うべきか。

激しい戦いの感想としては淡白にも思えるが、それ以外に説明しようがないのもまた確かだ。

「セイさん――!」

「ああ……リマリアのおかげだ。助かった」

近づいてきたリマリアに笑顔を向けて、そのまま彼女の頭を撫でてやる。

「あ……」

そこでリマリアが驚いたのを見て、どうしたのだろうと考えてから、やがて俺も思い至った。

(リマリアに、触れたのか――?)

それがどういうことなのか――全てを理解できたわけではない。

だが、俺はある焦燥感を持って、彼女のほうを振り返った。

「マリア――!!」

リマリアから手を離すと、彼女が「あ……」と寂しそうに漏らした。

そのことも気になったが、今はそれ以上に気になることがある。

「マリア……」

「…………」

必死に立ち上がり、マリアに近づいていく。

そんな俺の姿を、マリアは困ったような、寂しそうな笑顔で見つめていた。

「マリ……あっ!?」

彼女に駆け寄ろうとしたところで、足がもつれ、俺はその場に突っ伏せた。

再び立ち上がろうとするも、身体に力は入らない。

そのまま視界が黒く染まっていく。

何故……? 分からない。

ただ分かるのは、きっともう彼女には会えないということだけ。

「マリア……!!」

だから俺は、力の限り彼女の名を呼ぶ。

まだ伝えたいことがたくさんある。まだ話したいことがたくさんある。

それなのに、こんな――

じきに意識が混濁し始める。

自分が何を言っているのか、どこにいるのかも定かではない。

だが、それでも俺は必死に叫び続けた。

俺の想いが、彼女に届くように――

そのまま意識は失われていき、ぼんやりとした頭の中で考える。

俺の言葉は、彼女に届いたのだろうか……

「セイさん……!」

「大丈夫、セイは少し眠っただけ。……ううん、起きたって言うべきかな」

倒れたセイさんに駆け寄る私に、マリアは優しい声で告げる。

そのまま彼女も彼に近づき、しゃがみ込んで彼の髪にそっと触れた。

「……『ありがとう』、か。あの子のことだから『すまない』とかかと思ったけどね」

「……」

「……きっとここであったことをあの子は覚えていない。ここはあの子がいるべき場所ではないから」

マリアがそう口にしたのとほぼ同時、セイさんの姿が透けて、光の粒子になって消えていく。

それをマリアは、無感動に見つめていた。

その姿があまりに悲しそうで……私は思わず声を上げていた。

「マリア、あなたがいてくれたらこれからも……」

「ざーんねん! ……ここでお別れよ!」

「えっ」

マリアはとびきり明るい声で言うと、慈しむような視線を私に向ける。

「私はただの幻……だからここまで。あの子のこと、任せたから」

「そんな……駄目です。私だけでは……!」

私は追いすがるように彼女に近づく。すると彼女の身体もまた、光の中に溶けはじめる。

「待ってください! 無理です……貴方の力がなければ、私は……」

「……この神機はあなたと、あの子が二人で使うものだから。制御しきれなかったのは、一人でやろうとしたからよ」

「でも……っ」

「私がいなくても、今はちゃんと心は繋がっている。だから私ではなく、あの子に頼りなさい」

マリアは優しく言ってくれるけど、私が言いたいのはそういうことじゃない。

だって、彼が本当に一緒にいたいのは私じゃなくて――

そう言うべきだと思うのに……何故か、その言葉はどれだけ頑張っても口をついて出ることはなかった。

だって、もしその言葉を口にすれば、私はもう彼の傍には――

「あの子もきっとあなたを頼る。二人なら絶対に負けない……大丈夫だから」

「でも……っ」

私はなんて卑怯なんだろう。彼も彼女と、彼女も彼と――

一緒にいたいと分かっているのに、それでも私は、最後の一言だけを口にできない。

マリアに譲りたくない。

私はまだ、彼の傍にいたいと思ってしまってる。

(……私、最低だ)

そんなことを考えていると、不意に私の唇の端をマリアが強引に引っ張ってきた。

「意固地」

「――ふぁ?」

「……まったくもう。あなたってば、変なとこだけあの子に似てるんだから」

「まひあ……?」

「ほんと憎たらしくて、可愛い子……あ、言っとくけどこれ、セイのことだからね」

「…………」

マリアが何を言いたいのか分からず、私は瞬きを返すことしかできない。

そんな私の顔がおかしかったのか、マリアはふっと吹き出しながら言う。

「いい、リマリア? あなたは私じゃないの。そうでしょ?」

「それは……はい」

「そう。だからあなたに私の代わりなんてできないし、私だってあなたの代わりはできないわ。……そうじゃなきゃ、お姉ちゃんが大事な弟を任すなんて言うと思う?」

「……思いません」

「よしっ」

私の答えに、マリアは満足そうに大きく頷く。

だけどその表情は、どこか寂しそうでもあって――

彼女は、本当に私たちの作り出した幻なの……? 私には、わからなくなってしまう。

「ってことで、これからは二人で支え合って、がんばること! 不安も、苦しみも、全部二人で、ね? ……それができるのは、あなただけだから」

「……はい」

「ん」

覚悟を持って頷くと、マリアは今度こそ、微塵の後悔も感じさせない満足そうな笑顔を浮かべた。

私とマリアの視線が真っ直ぐに交わる。彼女の表情は陽光のように眩く、温かかった。

そう私が感じたのと同時、マリアの姿は光に呑まれ、消えていく。

「それじゃ、がんばって。私は……ここで、見てるから――」

そう言って胸に手を置きながら、マリアの姿が消えていく。

「マリア――!」

やがて彼女の姿が見えなくなると、後にはただ、温かな朝の陽ざしだけが残った。

「む……?」

ゆっくりと瞼を開く。

飛び込んでくる強い光に、俺はしばらくの間目を細めた。

そこで誰かが上から、俺のことを覗き込んでいることに気付く。

「……あれ……支部長……?」

「何……?」

回らない頭を必死に動かし、状況判断に努める。

どうやら目の前にいるのはクロエらしい。――となると、ここは戦場か。

恐らく俺は、戦いのなかで意識を失い、倒れていたのだろう。

それをクロエが見つけ、守っていてくれたと……

「……ずっとここにいてくれたんですか?」

「ずっと、とはどういう意味だ?」

俺の質問に、クロエが疑問の言葉で返す。

どうも、間の抜けた質問をしてしまったようだ。

「だいぶ長い間、夢を見ていたような、倒れていたような……?」

俺は頭の中を少しずつ整理しながら、口に出していく。

クロエはそんな俺の姿を、興味深そうに見つめていた。

「……何か?」

「いや……ずいぶん穏やかだと思ってな」

「はぁ……」

「てっきり、アラガミ化すると思ったのだが」

「それは……なんというか、縁起でもない……」

「ふむ……」

俺の言葉を聞き、クロエはさらに困惑した様子を見せる。

……何かおかしなことを言ったのか?

よくわからない。だが、彼女が口にした通り、妙に穏やかな気持ちでいるのは確かだった。

ゆっくりと上体を起こしつつ、改めてクロエに尋ねる。

「どうしました?」

「長い間、と言ったな? 何があったのか、教えてくれ」

……どうやらクロエは、俺が長い間と口にしたことを気にしているらしい。

倒れていたのは、ごくわずかな時間だったということだろうか。

気になるところだが、先にクロエに答えるべきか。

そう思い、直前の記憶を辿ってみるが――

「……すみません。なんというか、あやふやで……」

真剣に思考を巡らせてみるが、断片的なことしか思い出せない。

長い夢でも見ていた、というべきか……だが、この戦場の真ん中で、しかも短いうちに――?

「クロエ支部長、いらしていたのですね」

思考に耽っていた俺を、聞きなれた声が現実に引き戻す。

「リマリア、君も彼と一緒に?」

「少々トラブルがありましたが、無事解決してきました。私たちは大丈夫です」

リマリアはどこかすっきりした口調でそう答える。

リマリアはどこかすっきりした口調でそう答える。その時、リマリアの指の辺りが陽光に照らされ眩しく光ったような気がした。

俺はそこに視線を向けて、ハッとする。

見間違えるはずもない。

彼女がつけていたのは、俺がいつか彼女に贈り、リマリアが無意味だと言った、マリアの形見の指輪だった。

それからしばらくの間――。

俺とリマリアはクロエに対し、話せる限りのことを伝えていった。

と言っても、俺はほとんど何も覚えていないに等しい。

リマリアが語る内容に、クロエと一緒に耳を傾けていただけだ。

(神機の捕喰本能が具現化した、黒いネブカドネザルか……)

どうやら俺とリマリアは、夢の中でそいつと戦っていたそうだ。

夢と言っても、そこで負ければ俺はアラガミになっていたというのだから、笑いごととも思えない。よく覚えていないが、きっと俺一人の力では勝てなかっただろう。

俺だけではなく、リマリアと、そして彼女の力があったからこそ――

(彼女……? あれ……)

「…………」

そこで不意に、俺の目から涙が零れはじめる。

訳も分からず涙を拭くが、それでも次から次に、涙は足元に滴り落ちていく。

「マリア、か……」

「……はい。マリアが助けてくれました」

リマリアがしっかりと頷く。

(そうか……マリアが、本当に――)

考えてみても、その時の記憶は思い出せない。

だが、強く優しく、家族想いで、いつも誰かのために貧乏くじを引いていくあの人は――たしかに俺の傍にいたのだ。

その温もりだけは、確かに残っている。そんな風に思った。

「とにかく、状況については把握できた。……ならば、話は変わってくるな」

そこで話を聞いていたクロエが、俺とリマリアを順に見てからゆっくりと口を開いた。

「筋書を修正せねばならない」

「筋書、ですか……?」

俺の質問に、彼女は一度腕を組みかえてから、淡々と続ける。

「君たちはここで倒れた時点で、アラガミ化するはずだった。東部戦線からこちらに来た時点で、その兆候も顕れていた」

「はずだった、ですか……」

堂々と言ってのけるクロエの言葉を、リマリアが複雑そうに繰り返す。

対するクロエは、悪びれもせず言葉を続ける。いつもの彼女らしい姿勢だ。

だが――

「ああ。私はゴッドイーターとして、支部長として、君達を危険と判断し、始末することを一度は決意した。もしそれが許せぬというのなら、私の命をここで奪え」

「……っ!?」

最後の一言は、さすがに予想外だった。

クロエは薄く笑いながら、自らの首筋を指先でトントンと叩いてみせる。

「…………いいのですか?」

「え、セイさん!?」

一応、狙いをつけて神機を構えてみたが、クロエに戸惑う様子はない。

……なるほど、彼女も本気のようだ。

「躊躇はしません。もしもあなたが狙って今回の事態を招いていたなら、ですが――」

「ほう? 狙ってというのはどういう意味だ?」

「俺たちがアラガミ化することや、今回の神機の暴走――アラガミの急襲を、狙って起こしていたならば、という意味です」

俺の言葉に、リマリアが驚きながらこちらを見る。一方のクロエは、やはり落ち着いた表情のままだ。

「なるほどな……」

むしろ状況を――俺と対峙することを楽しむような表情をして、クロエは言葉を続けた。

「まったくの的外れという訳でもない。君はすごいな。勘だけでその可能性に行き着いたのか?」

「なっ――」

クロエの回答にリマリアが絶句する。

同時、俺は彼女の喉元すれすれまでロングブレードを突き出していた。

「――あんたが自分の理想のために、何を考えていようと構わない。だが、その計画のためにヒマラヤ支部の皆や俺たちを巻き込むなら、容赦はしない」

「……ふっ。どの道事が起これば、誰も無関係ではいられんさ」

「…………」

俺はクロエを尊敬している。その理想の高さと、そこに向かう道のりを一切妥協せず歩み続けるその姿勢は、全ての人の模範であるとすら考えている。

だが、道を違えば彼女とは二度と相容れないだろうと――そういう感覚があるのもまた確かだ。

理想のために俺の周りの大事な人たちを傷つけるなら、容赦はできない。……問題はその大事な人たちの中に、彼女が入っていないとも言い難いということだけだが――

「……言ったはずだ。許せぬなら命を奪えと」

クロエはやはり、恐怖や動揺とは無縁の声色で俺に言う。

「だが、君たち自身の危うさとその理由を知り、この世界の在り方と向き合ってみる気があるならば、少しだけ私に時間を与えてみないか?」

「……」

そのままクロエは、ニヤリと笑って俺たちに告げる。

……これではまるで、俺たちのほうが彼女に追い詰められているようだな。

「……どうする?」

「話が見えない以上は、事情を聞くしかありませんね」

結局、俺もリマリアも答えは同じだ。

理由も聞かず、疑念と直感だけで彼女を罰することはできない。アラガミを呼び寄せ、ヒマラヤ支部を窮地に追いやった俺たちならば、尚更だ。

クロエはふっと笑って立ち上がり、堂々と俺たちに背を向け歩きはじめる。

「では、支部へ戻ろう。ゴドー隊長達にも聞いてもらわねばならないのでな」

「…………」

清々しく言って笑う。嘘や弁明に頼ることなど微塵も考えてはいなさそうだ。

その後に続いて歩いていて、不意に俺はそのことに思い至る。

「アラガミは!?」

当たり前のように話していたが――確か状況は、ヒマラヤ支部の四方からアラガミが迫る絶体絶命の窮地だったはずだ。

しかし、クロエのリアクションはこれまでにも増して淡白だ。

「問題ない、すでに片付けてある」

(あの量を……?)

「本当に、何も覚えていないのだな。そこらに転がるアラガミの半分は、君が倒したのだぞ?」

(……)

前後不覚というか、戦いのことはほとほと記憶から抜けている。リマリアのほうをちらりと見ると、彼女も困惑するように首を横に振っていた。

……俺たちは狙って大型種だけを倒していたはずだ。だが、今回の戦いで最もネックになっていたのはアラガミの数。

数えきれないほどいた中型種、小型種の姿まで一匹も見えなくなっているのは、どういうことなのだろう。

俺が寝ていたのがわずかな間なら、尚更おかしい。

リマリアも同じように考えているのか、怪訝な表情を浮かべている。

そんな俺たちの疑問には応えるそぶりも見せず、クロエは支部に向けて真っ直ぐ歩いていく。

俺とリマリアは腑に落ちないまま、彼女の背中を追いかけた。

支部に戻った俺たちは、そのままクロエの後に付き従う形で支部長室までやってきた。

するとその扉の先には、ゴドーたちをはじめとした第一部隊の面々の姿があった。

「お疲れ様です、隊長補佐」

「ああ。リュウたちも無事だったんだな」

「……八神さんこそ。正直僕は、もう二度と会えないと思っていましたよ」

そう言ってリュウが深々とため息を吐く。どうも皮肉ではなく、本心からそう口にしているようだ。

実際、あれだけの戦闘の後だ。

全員がこうして顔を合わせていられることが、それだけでもう感慨深い。

そうして彼らの姿を見て、安心していたのも束の間。

「で、誰が説明してくれるのかしら?」

腕を組んだレイラが冷静に言うと、弛緩していたその場の空気が引き締まる。

「説明……?」

レイラの言葉に戸惑っていると、隣にいたリュウが丁寧に説明してくれる。

「隊長補佐とリマリアが南部戦線へ向かってからしばらくすると、アラガミが戦意を失い、去っていったんです」

「なっ……」

「ネブカドネザルじゃあるまいし、アラガミが集団行動をとるなんて……」

レイラの言う通りだ。

あれだけ勢いづけて迫ってきていたアラガミたちが、何事もなかったように戻っていくなど考えられない。

となれば当然、何かが起きたと考えるのが自然だ。

ヒマラヤ支部が有利になるよう、誰かが仕掛けたと考えるのが――

「…………」

十中八九、クロエの仕業だろう。

俺はそう考え、彼女のほうに視線を向けた。

根拠はある。

戦場からの帰り道、アラガミの姿が見えなくなったことに戸惑う俺に、クロエは『突然去っていった』とは説明せず、『片付けてある』と答えたのだ。

「八神さん……?」

「ふっ……疑問は多々あるだろうが、まずはこれを見てもらおう」

俺の視線を笑って受け流すと、クロエは自らの神機を取り出し、俺たちの前に掲げてみせた。

全員の視線が神機に集まる。それと同時――

全員の視線が神機に集まる。それと同時――「これは!?」

「神機のコアの色が、赤に変わった!?」

リュウとレイラが驚愕の声を上げる。

彼らの言葉通り、彼女の神機のコアが黄色から赤へと移り変わった。

(あれは……)

「私と同じ――」

リマリアの声に、全員の視線が俺の神機に集まった。

そこで光り輝くコアの色は……間違いない。彼女が手にする物と同じだ。

「改良型でな、擬態能力がある」

「擬態……?」

俺の言葉に、クロエは一度首を縦に振る。

「見ての通り、私の神機はリマリアと同じタイプのものだ。当然、アラガミを呼ぶ能力もある」

「な!?」

「まさか!?」

リュウとレイラがそれぞれ声を上げる。

クロエは間髪入れず、淡々と言葉を続けた。

「ネブカドネザル討伐後、アラガミが減少し始めてからアラガミを呼び、増加傾向に転じさせたのは私だ」

「では支部長が、アラガミ増加を意図的に……?」

「そういうことになる。……ゴドー君は気づいていたな?」

リュウの非難とも取れる言葉にも、クロエが揺らぐことはない。そのまま彼女は鋭い視線をゴドーに向ける。

そうされたゴドーは、つまらなそうに頷いた。

「ああ……わざわざリマリアに気付かれない場所へお忍びで向かい、アラガミを呼び集めたことまでは調べがついている」

「ゴドー!」

何故教えなかったのか……そう言いたげなレイラの怒りに苦笑しながら、ゴドーは続ける。

「が、その理由をお聞かせ願いたいな?」

ふたたび全員の視線がクロエに集まる。……ゴドーだけは、やる気なさげに彼女のほうをみているだけだったが。

はたしてクロエは、どんな答えを用意しているのだろう。

アラガミ増加を意図的に起こし、ヒマラヤ支部を窮地に追い込む。

そこにどんな理由があるというのか――

「リマリアのためだ」

クロエの回答は、意外なほど単純なものだった。

「……私の?」

聞き直すリマリアに頷くと、クロエは自分の神機のコアに視線を移した。

「この赤いコアの神機は極めて危険なものだ。捕喰により進化成長するアラガミの性質を、そのまま有しているからな」

「危険……では支部長は、今回のようなことが起こりうると、はじめから分かっていたのですか?」

「そうだ。だから対応を迫られた」

非難めいたリュウの言葉に、クロエはあっさり頷き返す。

「私の改良型と違い、初期型は暴走を抑える制御機能が不十分で、リマリアが制御しきれなくなる可能性は高いとみていたし……事実、不安定さを増し、暴走の兆候が表れた」

「……」

リマリアが自身の胸に手を当て、俯いた。

彼女の不調については、この場にいる誰もが気づいていたところだろう。

「そこでリマリアの成長を促進するため、私がアラガミを呼び寄せた」

「それは、本当に必要なことだったのですか!?」

クロエが淡々と口にすると、レイラが声を荒げて彼女に詰め寄る。

それを拒みも弁明もせずに、クロエはゴドーに視線を移す。

「手段は違えど、ゴドー君も同じ考えだったな? リマリアの進化には、質の高いアラガミが必要だと」

「ああ、そうだな」

……やはり、ゴドーの考えはそんなところだったか。

良いものを喰え、というような話は再三彼から受けていた。

クロエとゴドーの考えは同じ……ゴドーがクロエの暗躍に気付きながら黙っていたのも、リマリアの成長を促すためか。

「しかしリマリアは神機の暴走を抑えきれなかった。これは初期型特有の性質によるものらしい」

「そのリスクを知っていながら、なぜ止めなかったんです?」

淡々と続けるクロエに、リュウが鋭い視線を向ける。

彼は住民たちに強い親愛の情を持っている。彼らを危険に巻き込んだクロエの采配は、受け入れ難いものだろう。

少しの間の後、彼女は再び口を開く。

「酷薄な言い方をすれば、止めて失うのも暴走で失うのも同じだ。リマリアとその神機なくして支部存続はあり得ない」

「それは……確かにそうかもしれませんが」

「故に克服する可能性に期待する必要があった。結果は……正解だったようだな」

彼女はほんの少し口角を上げてみせた。

自身の判断に迷いなど微塵もなかったのだろう。あっけらかんとした姿勢に、リュウも毒気を抜かれた様子だ。

そしてそれは、俺やリマリアも同様だった。

クロエは間違っていない。それは俺や周囲がそう判断したからではなく、彼女が自らを正しいと信じ切っているからだ。

そして、結果だけを見れば彼女を怒るのも筋違いだ。

事実、俺たちはこうして助かっているし、彼女の暗躍がなければ別の機会で、もっと仲間たちを巻き込む形で神機が暴走していた可能性も高いはずだ。

とはいえ当事者としては、素直に感謝しづらいのもまた事実だが……

「アラガミ化しかけたら私の手で殺処分するつもりだったが、何かが好転し、その必要はなくなったので支部へ戻ってきたわけだ」

「殺処分……」

酷い言い様をどこか他人事のように聞いていると、レイラが堪えきれないという様子で前に出た。

「ややこしいので単刀直入に訊きます。クロエ・グレース、あなたは何者なのですか?」

真剣な表情で尋ねるレイラに、クロエは嘆息しながら答える。

「私はいつも言っている通りゴッドイーターであり、ヒマラヤ支部の支部長であり……諸君の味方だ」

そうして紡がれるのは、煙に巻くようないつもの回答――かに思えた。

「ただし、フェンリルの味方である、とは言えないな」

「……!」

彼女の言葉に、その場にいた全員がそれぞれに反応を示す。

「それは……フェンリルと対立する意思があると受け取っても……?」

「逆に尋ねるが、諸君はこの現状において、フェンリルを味方だと思うか?」

リュウの言葉に、クロエは強気で返す。

「我々は他支部や本部との関係修復を目指しているが、すでに長期に渡りフェンリル本部はヒマラヤ支部を見捨てている。勝手に滅べ、とでも言わんばかりにな」

表情こそ変わりはしないが、クロエの青い瞳が凍てつくように冷たくなったのを感じる。

「それは……」

「しかし、だからといって……」

クロエの言葉はもっともだ。だが、安易に頷けないのもまた事実。

神機や壁、ゴッドイーターに至るまで、そうしたものを何者が作り出したのか……それを考えれば、フェンリルに異を唱えることなどありえない。

フェンリルに反抗するということは、それ自体が自殺行為に等しいのだ。

レイラとリュウが口ごもっているのを見て、彼女は続けて口を開く。

「フェンリルの技術なしでは生きていけないので、何があろうと縋るしかないと考えているのだろうが……もしフェンリルに支配、管理される必要のない生存圏を作れるとしたらどうか?」

「それが、あなたの言う『地上一の楽園』なのですか?」

リマリアの言葉に、クロエは薄く微笑みだけを浮かべてみせた。

「――諸君にとってフェンリルは、味方だろうか? 私には……分からない」

そうしてクロエは訴えかけるように言って、そのまま口を噤んでしまった。

「ふむ……」

周囲を見渡せばリュウもレイラも、そしてゴドーさえ、彼女の言葉について考えを巡らせているようだった。

「お前はどう考えている?」

そうして仲間たちを見ていると、唐突にクロエに言葉を投げかけられる。

「……その、すみません。あまり現実感のある話題に思えず」

別段何も考えていなかった俺は、正直に言って頭を下げた。

対するクロエは気にした素振りもなく答える。

「なるほど……生まれた時から壁があった君たちにしてみれば、フェンリルはそこにあって当然のものか」

クロエの言葉に対し、慎重に頷く。

別に俺は、フェンリルに心酔してる訳でもない。

リマリアを……この神機を手にした以上、まともな生き方は期待していない。この先彼女を守るため、フェンリルと戦う機会も十分に起こりうるだろう。

だが……それはあくまで可能性の話だ。彼女の場合は違う。

クロエの言葉のなかには、フェンリルに対する明確な敵意が確かにあった。

「これは白か黒、はっきり答えが出ることではないのかもしれない。――ただ私は、フェンリルが絶対的な存在、不変の支配者だとは考えていない。そう受け取っていただいて結構だ」

やはりクロエは、強い意志を持ってフェンリルを拒絶している。

そしてその意志は、俺たち全員の今後を左右するものだ。

「……フェンリルから独立しようとでもいうのですか?」

「そうだ」

レイラの問いかけに、クロエは迷うことなく言い切ってみせた。

「なぜなら赤いコアの神機は、フェンリルの手の届かぬところで生み出されたものだからだ」